ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДАХ

Основным условием психического развития ребёнка является его собственная активная деятельность. А. Н. Леонтьев ввёл в психологию развития понятие ведущей деятельности. Он подчёркивал, что «… главным процессом, который характеризует психическое развитие ребёнка, является специфический процесс усвоения или присвоения им достижений предшествующих поколений людей. … Этот процесс осуществляется в деятельности ребёнка по отношению к предметам и явлениям окружающего мира, в котором воплощены эти достижения человека». Именно в активной мотивированной деятельности самого ребёнка происходит формирование его личности. Причём это формирование происходит прежде под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, обуславливающей главные изменения в психических процессах в психологических особенностях личности ребёнка (общение, игра, учение, труд).

Ведущая деятельность – это такая деятельность, развитие которой обуславливает главнейшие изменения в психических процессах и психологических особенностях личности ребёнка на определённых стадиях его развития. При переходе на новый уровень развития предыдущая деятельность не исчезает, но теряется её определяющая роль в развитии. Так, игра – это ведущая деятельность дошкольника, но играют и школьники, и взрослые люди. Признаком перехода от одной возрастной стадии к другой является именно изменение типа ведущей деятельности, ведущего отношения ребёнка к действительности.

У младенца ведущая деятельность – непосредственно эмоциональный контакт со взрослым, благодаря которому у него образуется потребность в общении с другими людьми (с первых недель до года).

В раннем детстве – деловое практическое сотрудничество со взрослым. Ребёнок занят предметом и действиями с ним. Интенсивное овладение предметно-орудийными операциями формирует практический интеллект. Речь используется главным образом для налаживания сотрудничества со взрослыми внутри совместной предметной деятельности. Потребность в речи возникает как средство деловых контактов со взрослым (от года до трёх лет).

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. В игровой деятельности впервые формируется и появляется потребность ребёнка воздействовать на мир. А. М. Горький писал: «Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить». Все игры обычно воспроизводят те или иные виды практической неигровой деятельности и тем самым отвечают потребности ребёнка принять участие в жизни и деятельности взрослых. Но ребёнок становится взрослым лишь в воображении, мысленно. Различные формы серьёзной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности: ориентируясь на взрослого как на образец, но только с предметами –заместителями (игрушками) в сюжетно – ролевой игре. В игре для ребёнка существенны не только свойства предметов, сколько отношение к предмету, отсюда – возможность замещения предметов, что способствует развитию воображения. Играя, ребёнок также овладевает соответствующими действиями. Игровая деятельность к концу дошкольного возраста дифференцируется на такие формы, как сюжетно-ролевая игра, игры с правилами. В игре развиваются не только познавательные процессы, речь, общение, поведение, но и личность ребёнка. Игра в дошкольном возрасте является универсальной формой развития, она создаёт зону ближайшего развития, служит основой для становления будущей учебной деятельности (от трёх до шести).

Почему игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте? Формируются ли в ней качества, которые будут способствовать будущей успешности ребенка в школе? Может ли игра стать «мостиком» преемственности между дошкольным и начальным общим образованием?

Уже само понятие «ведущий» даёт нам подсказку. Игра – деятельность, которая ведет к формированию новых качеств психики и личности ребенка. Очень важно понимать особенность дошкольного возраста: центр психической работы ребенка лежит не в его интеллекте, а в эмоциях, но это не ослабляет работы мышления, а придает ей другой характер. Вся познавательная деятельность ребенка направлена теми целями, которые выдвигаются эмоциональной сферой и сферой активности. Такое сочетание оптимально представлено в игре.

Игра – это…

ИГРА - ведущий вид деятельности. Ведёт к развитию новых качеств психики и личности дошкольника | ИГРА – основная форма организация жизни ребёнка. В игре удовлетворяются базовые потребности ребёнка | ИГРА – развивающий потенциал. Функции игры в педагогическом процессе: |

v воображение и фантазия v способность к символизации и преобразованию v произвольность поведения v развитие целеполагания, умение думать в уме v развитие «самости» | v в познании через игрушку v в общении v в движении v в радости, удовольствии v в потребности быть как взрослый v потребность в свободе, самореализации, самостоятельности, активности | v это средство развития v средство воспитания v средство общения средство коррекции v средство формирования позитивной «Я концепции» (успешность в игре) v средство развития (мышления, речи, воображения, креативности, фантазии и т.д.) |

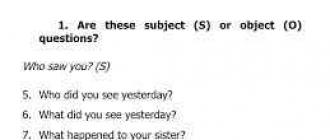

Признаки ведущей деятельности:

1. В ней возникают новые виды деятельности.

2. В этой деятельности формируются и перестраиваются отдельные психические функции (в игре появляется творческое воображение).

3. От этой деятельности зависят наблюдаемые в это время изменения личности.

Выделение понятия «ведущая деятельность» необходимо для понимания сущности её воздействия на психическое развитие человека. Последовательная смена ведущих видов деятельности означает, что при переходе на новый уровень развития предыдущая деятельность не исчезает, а теряется её определяющая роль в развитии. К сформировавшимся ранее видам деятельности добавляются новые и одновременно происходит возрастная качественная перестройка каждого вида деятельности.

С возрастом на первый план выходят одни, а на второй отодвигаются другие виды деятельности, так что меняется иерархия ведущих видов деятельности.

Ведущая деятельность и формирование психических процессов, личностных образований.

Развитие детей происходит только при условии его собственной активной деятельности, поэтому обучение и деятельность неразрывны. Развитие детей происходит одновременно во многих видах деятельности, т.е. это не означает, что только ведущая деятельность ведет за собой развитие. Если какая-то деятельность особенно значима для ребенка, это отразится на становлении его личности. но глубокого развивающего эффекта как от ведущей деятельности не будет.

Возрастной период | Ведущая деятельность | На что направлена познавательная деятельность | Какая сфера психики преимущественно развивается | Новообразования возраста |

Младенчество 0-1 год | Непосредственное эмоциональное общение со взрослыми (вне совместной деятельности) | На познание отношений | Потребность в общении. Эмоциональные отношения |

|

Раннее детство 1-3 года | Предметно-манипулятивная деятельность (с разнообразными игрушками и окружающими предметами не в полном соответствии с их социально-культурным назначением и без активного взаимодействия со взрослыми) | На познание предмета | Познавательные процессы | Речь и наглядно-действенное мышление. Появление «Я», зарождение самосознания. |

Дошкольный возраст 3-7 лет | Сюжетно-ролевая игра (сочетание игровой деятельности с общением, имитируя социальную ситуацию и характерные для неё формы ролевого поведения) | На познание отношений | Личностная (потребностно-мотивационная) | Потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности. Соподчинение мотивов. |

Младший школьный возраст 7-10 лет | Учебно-познавательная деятельность (сочетание учебной деятельности и межличностного общения) | На познание начал наук | Интеллектуально-познавательная | произвольность. Внутренний план действия. Самоконтроль. Рефлексия. |

Подростковый возраст 11-15 лет | Общение со сверстниками в общественно-полезной деятельности (личностное общение и совместная групповая деятельность по интересам) | На познание системы отношений в разных ситуациях | Личностная (потребностно-мотивационная) | Стремление к «взрослости». самооценка, подчинение нормам коллективной жизни. |

Ранняя юность 15-17 лет | Общение со взрослыми в учебной деятельности (подготовка к профессиональной деятельности, общение на интимно-личностные темы) | На познание профессий | познавательная | Мировоззрение, профессиональные интересы |

В конце 19 – начале 20 в. развитие возрастной психологии было тесно связано с педологией, наукой о детях, созданной американским психологом С. Холлом (1846-1924), учеником Вундта.

Исследуя психическое развитие ребенка, Холл пришел к выводу, что в его основе лежит биогенетический закон Геккеля. Холл доказывал, что онтогенетическое развитие психики ребенка кратко повторяет все стадии филогенетического развития психики человека.

В созданной Холлом теории рекапитуляции утверждалось, что последовательность и содержание этих этапов заданы генетически, потому ни уклонится, ни миновать какую-то стадию своего развития ребенок не может.

Ученик Холла К.Гетчинсон на основании теории рекапитуляции создал периодизацию психического развития, критерием в которой был способ добывания пищи.

От рождения до 5 лет – стадия рытья и копания. На этой стадии дети любят играть в песке, делать куличики и манипулировать с ведерком и совочком;

От 5 до 11 лет – стадия охоты и захвата. На этой стадии дети начинают бояться чужих, у них появляется агрессивность, жестокость, желание отгородиться от взрослых, особенно посторонних, и стремление делать многие вещи тайком;

От 8 до 12 лет – пастушеская стадия. В это период дети стремятся иметь свой собственный уголок, причем они строят свои укрытия обычно во дворах или в поле, в лесу, но не в доме. Они также любят домашних животных и стараются их завести, чтобы было о ком заботиться и кому покровительствовать. У де тей, особенно у девочек, в это время появляется стремление к ласке и нежности;

От 11 до 15 лет – земледельческая стадия, которая связана е интересом к погоде, явлениям природы, а также с любовью к садоводству, а у девочек и к цветоводству. В это время у детей появляется наблюдательность и осмотрительность;

От 14 до 20 лет – стадия промышленности и торговли, или стадия современного человека. В это время дети начинают осознавать роль денег, а также значение арифметики и других точных наук. Кроме того, у ребят возникает стремление меняться раз личными предметами.

Гетчинсон считал, что с 8 лет, т.е. с пастушеской стадии, наступает эра цивилизованного человека и именно с этого возраста детей можно систематически обучать, что невозможно на предыдущих этапах. При этом он исходил из идеи Холла о том, что обучение должно надстраиваться над определенным этапом психического развития, так как созревание организма подготавливает основу для обучения.

И Холл и Гетчинсон были убеждены, что прохождение каждой стадии обязательно для нормального развития, а фиксация на какой-то из них ведет к появлению отклонений и аномалий в психике. Исходя из необходимости для детей проживания всех стадий психического развития человечества, Холл разработал механизм, который помогает переходу с одной стадии на другую. Так как реально ребенок не может перенестись в те же ситуации, которые пережило человечество, то переход от одной стадии к другой осуществляется в игре, которая и является таким специ фическим механизмом. Так и появляются детские игры в войну, в казаков-разбойников и т.д. Холл подчеркивал, что важно не стеснять ребенка в проявлении его инстинктов, которые таким образом изживаются, в том числе и детские страхи.

Список литературы:

1. Обухова, Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. - М., Россий-ское педагогическое агентство. 1996

2. Марцынковская Т. История детской психологии.

3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1972

Ведущая деятельность - это та деятельность которая на данном возрастном этапе играет основную роль и определяет наибольшие успехи в развитии.

Леонтьев выделяет 3 признака ведущей деятельности:

1. Возникают и дифференцируются новые виды деятельности.

2. В ведущей деятельности изменяется личность.

3. Перестраиваются психические процессы (внимание, память, мышление).

В современных общественно-исторических условиях, когда во многих странах дети охвачены единой системой общественного воспитания, ведущими в развитии ребенка становятся следующие виды деятельности:

u эмоционально-непосредственное общение младенца с взрослыми;

u орудийно-предметная деятельность ребенка раннего возраста;

u сюжетно-ролевая игра дошкольника;

u учебная деятельность в младшем школьном возрасте;

u личностное общение подростков;

u профессионально-учебная деятельность в ранней юности.

Потребность в общении у ребёнка возникает очень рано, примерно в один месяц после кризиса новорождённости. Он начинает улыбаться маме, радоваться при её появлении.

Общение с взрослыми создаёт хорошее настроение, повышает активность ребёнка – это становится основой для развития ребёнка: движений, восприятия, речи. Если потребность в общении не удовлетворяется (дети в больнице, в д/д), они отстают в психическом развитии. Такие дети вялы, безразличны, физическое развитие плохое, мало двигаются, ощупывают своё тело. Дети при хорошем гигиеническом уходе отстают в физическом развитии. Недостаток общения в младенчестве носит название госпитализм. Таким образом, в первый год жизни полноценное общение важно для ребёнка. Неполноценное общение сказывается на развитии ребёнка отрицательно и позже и на разных возрастах имеет свою специфику.

М. И. Лисина изучала изменение общения ребенка с взрослым человеком на протяжении детства. Ею выделено 4 формы общения:

1) Ситуативно - личностное (до 1 года). Особенность сиюминутного взаимодействия ребёнка и взрослого; привлекает только личность взрослого. Ограничено рамками ситуации общения. Содержание общения эмоциональный контакт.

2) 1-3 года - ситуативно-деловое сотрудничество. Ранний возраст, эмоциональный контакт с мамой + потребность в сотрудничестве, которая реализуется в совместной деятельности с взрослыми.

3) 3-5 лет - внеситуативно – познавательное общение.

Побуждается познавательными мотивами, вырывается из ситуации, где были раннее интересы. Источник информации – взрослый.

4) 4-6 лет внеситуативно – личностное общение. Взрослый авторитет, чьи задания и требования принимаются по-деловому без капризов и отказа. Важно при подготовке к школе.

5) Младший школьник – деловое сотрудничество в учебной деятельности.

6) Подростки – стремление к независимости от взрослого, ограждение сторон жизни от контроля взрослых.

7) Старший школьник – интерес к взрослому опыту, доверие в отношении с взрослым.

Принципы общения взрослого и ребёнка.

Принятие ребёнка таким, какой он есть.

Безусловная любовь к ребёнку

- если ругают, всё равно ребенок знает, что его любят;

- если «двойка», то не говорят что он дурак;

- радуются успехам ребёнка.

Есть и другая любовь: когда отвечает требования родителей, послушен, хорошо учится, подает надежды на будущее.

Плохо сказывается на ребёнка неприятие, это может быть в любой семье (Мама красива – дочь замкнута, некрасивость раздражает маму). Положительное ожидание, связанные с принятием ребенка. Эксперимент Розенталя. Эмпатия – сопереживание другому. Адекватное выражение своего отношения к ребёнку.

Ребенок никогда не является пассивным приемником обучающих воздействий взрослого. У него всегда есть свои желания, интересы, свое отношение к окружающему, которые находят отражение в его деятельности. Деятельность человека - это не просто его внешняя активность, она обязательно включает внутренний, психологический пласт. Категория деятельности является одной из фундаментальных психологических категорий и широко используется в детской психологии. Наиболее полно и конструктивно теория деятельности изложена в трудах А. Н. Леонтьева.

Термином «деятельность» А. Н. Леонтьев называл лишь те процессы, в которых выражается и осуществляется то или иное отношение человека к миру и которые отвечают особой, соответствующей им потребности. Именно деятельность ребенка определяет его психическое развитие и сама развивается в процессе онтогенеза. В жизни ребенка множество различных видов деятельности. Одни из них играют большую роль в развитии, другие - меньшую. Поэтому нужно говорить о зависимости развития психики не от деятельности вообще, а от главной, ведущей деятельности.

Каждая стадия развития, по А. Н. Леонтьеву, характеризуется определенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка к действительности, определенным, ведущим типом деятельности. Признаком ведущей деятельности являются отнюдь не количественные показатели, то есть сколько времени ребенок ею занят. Ведущая деятельность - это такая деятельность, в которой:

происходят главнейшие изменения в отдельных психических процессах;

развивается личность ребенка в целом;

зарождаются новые формы деятельности.

Классическим примером такой деятельности является ролевая игра, которая является ведущей для дошкольного возраста. Именно благодаря ей происходят главные изменения в психике и личности ребенка. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в части IV нашей книги.

Психологически деятельность характеризуется тем, что ее предмет (то есть то, на что она направлена) всегда совпадает с тем, что побуждает человека к данной деятельности (то есть с ее мотивом). Например, ученик, готовясь к экзамену, читает учебник по литературе. Можно ли этот процесс назвать деятельностью? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить психологическую характеристику этого процесса, то есть его мотив. Если наш ученик, узнав, что экзамен отменяется, охотно бросает книгу, то ясно, что мотивом, побуждающим его читать, было вовсе не содержание книги, а необходимость сдать экзамен. То, на что было направлено чтение, не совпадало с тем, что побуждало его читать. Следовательно, в данном случае чтение не было для него деятельностью. Деятельностью здесь была подготовка к экзамену, а не чтение книги само по себе.

От деятельности следует отличать действие. Действие - это такой процесс, мотив которого не совпадает с его предметом, а лежит в той деятельности, в которую данное действие включено. В приведенном выше случае чтение книги является именно действием. Ведь то, на что оно направлено (знакомство с содержанием книги), не является его мотивом. Побуждает его к чтению совсем не книга, а предстоящий экзамен.

Поскольку сам предмет действия не является мотивом и не побуждает действовать, для того чтобы действие возникло, необходимо, чтобы его предмет был осознан в своем отношении к мотиву деятельности, в которую он входит (то есть чтобы человек понимал, для чего он это делает). Такое осознанное отношение становится целью действия. Таким образом, действие побуждается непосредственно осознаваемой целью. Например, цель чтения книги (усвоить ее содержание) стоит в определенном отношении к мотиву (сдать экзамен).

Действие реализуется посредством операций, представляющих собой конкретный способ осуществления действий. Если действия определяются целью, то операция зависит от условий, в которых эта цель дана, то есть задачей, требующей определенного способа действий. Одно и то же действие может осуществляться с помощью различных операций. Например, запоминать стихотворение можно, читая его вслух по частям, или переписывая, или молча, читая про себя, - все зависит от условий. Первоначально операции формируются как целенаправленные действия, и лишь затем они могут приобрести форму автоматизированного навыка.

Таким образом, структура деятельности включает три уровня: деятельность - действие - операция, которым соответствует психологический ряд «мотив - цель - задача». Однако эти уровни структуры деятельности не являются жестко фиксированными и постоянными. В ходе самой деятельности возникают новые мотивы, цели, задачи, в результате чего действие может превратиться в деятельность или в операцию, и таким образом происходит развитие деятельности.

Важнейшим механизмом развития деятельности является, по терминологии А. Н. Леонтьева, «сдвиг мотива на цель». Суть его состоит в том, что цель, которая раньше побуждалась каким-то другим мотивом, со временем приобретает самостоятельную побудительную силу, то есть сама становится мотивом. Продолжая наш пример с учеником, этот механизм можно проиллюстрировать следующим образом. Предположим, что, читая книжку, наш ученик так увлекся ее содержанием, что оно стало для него важнее и привлекательнее подготовки к экзамену, и, несмотря на отмену экзамена, он продолжает ее читать. Содержание книги стало для него самостоятельным мотивом, а значит - чтение этой книги из действия превратилось в деятельность.

Важно подчеркнуть, что превращение цели в мотив может произойти, только если действие вызывает яркие положительные эмоции.

«Впитывая» в себя радостные переживания, связанные с другими мотивами, предмет действия (его цель) сам приобретает положительный эмоциональный заряд и становится побудителем новой деятельности. Каким же образом (и всегда ли) происходит развитие деятельности в процессе обучения ребенка? Как могут возникнуть радостные эмоции в процессе усвоения культурных норм и правил поведения?

Социальная ситуация развития - сущностная характеристика возрастного периода развития, введенная Л. С. Выготским. Социальная ситуация развития как единственное и неповторимое, специфическое для данного возраста отношение между ребенком и средой, определяет: 1) объективное место ребенка в системе социальных отношений и соответствующие ожидания и требования, предъявляемые к нему обществом (А. Н. Леонтьев); 2) особенности понимания ребенком занимаемой им социальной позиции и своих взаимоотношений с окружающими людьми; отношения ребенка к своей позиции в терминах принятия - непринятия. Социальная ситуация развития ставит перед субъектом на каждом возрастном этапе специфические задачи, разрешение которых и составляет содержание психического развития в данном возрасте. Достижения психического развития (см. Развитие психики) ребенка постепенно приходят в противоречие со старой социальной ситуацией развития, что приводит к слому прежних и построению новых отношений с социальной средой, а следовательно, к новой Социальной ситуацией развития. Вновь возникшее противоречие между новыми, более высокими социальными ожиданиями и требованиями к ребенку и его возможностями, разрешается путем опережающего развития соответствующих психологических способностей. Таким образом, скачкообразное изменение социальной ситуации развития выступает одним из существенных компонентов возрастных кризисов развития.

Психологические новообразования – это психологические приобретения, которые появляются у человека за определенный период времени, как правило, периодами являются возрастные ступени развития.

Новорожденность – основным новообразованием является комплекс оживления.

Младенчество (0 – 1) – прямохождение, функциональные действия, начало формирование предметно-действенного мышления, страх перед незнакомыми людьми, поиск одобрения у взрослого, полный синтез человеческого тела.

Раннее детство (1 – 3) – освоение предметных действий, складывается первичная самооценка, формирование первичных форм наглядно-образного мышления, становление внутреннего плана действий, складываются основные структуры языка, активная речь, появляется устойчивый интерес к сверстникам.

Дошкольный возраст (3 – 7) - формирование произвольных действий и поступков знаменует собой процесс возникновения нового типа поведения, который в полном смысле может быть назван субъектным; формирования механизмов собственно субъектного поведения и характера; формируются общие и специальные способности: музыкальные, художественные, танцевальные и т.п.; наиболее интенсивно развивается воображение, основой развития которого выступает игровая деятельность; складывается новая, более высокая форма наглядно-образного мышления - наглядно-схематическое мышление; произвольными и управляемыми становятся процессы восприятия, памяти, внимания; формируется прообраз мировоззрения; основное новообразование – самооценка и осознание своих переживаний.

Отрочество (7 – 14) - в ходе освоения полной структуры учебной деятельности у ребенка младшего школьного возраста складываются базовые способности теоретического сознания и мышления - анализ, планирование, рефлексия; мышление приобретает абстрактный и обобщенный характер; восприятие приобретает характер организованного наблюдения, осуществляющегося по определенному плану; внимание становится целенаправленным и произвольным, увеличивается его объем, возрастает способность распределять внимание между несколькими объектами; эмоциональные переживания приобретают обобщенный характер, формируются высшие чувства - познавательные, нравственные, эстетические.

Юность (14 – 21) - способности к самоопределению и саморазвитию; главные новообразования юношеского возраста - саморефлексия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни.

Молодость (19 – 33) - возникает собственный уникальный внутренний мир; приходит ощущение устойчивости своего отношения к миру, своего социального и профессионального Я; формируется индивидуальный стиль деятельности.

Взрослость (32 – 42) - в промежутке от 34 до 37 лет наступает второй пик в развитии мышления взрослого человека, устанавливаются все более тесные и устойчивые связи между образным, вербально-логическим и практическим мышлением; человек обретает уникальную полноту самобытия, которая складывается из многообразия его прав и обязанностей в разных сферах жизни и деятельности: в обществе, на работе и в семье; и в то же время - предельную ответственность за мир и за себя в мире.

Сензитивность (от лат. sensus - чувство, ощущение) - характерологическая особенность человека, проявляющаяся по повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т. п. Сензитивным людям свойственны робость, застенчивость, впечатлительность, склонность к продолжительному переживанию прошедших или npeдстоящих событий, чувство собственной недостаточности (см. Комплекс неполноценности), тенденция к развитию повышенной моральной требовательности к себе и заниженного уровня притязаний (см.Акцентуация характера). С возрастом сензитивность может сглаживаться, в частности вследствие формирования в процессе воспитания и самовоспитания умения справляться с вызывающими тревогу ситуациями. Сензитивность может быть обусловлена как органическими причинами (наследственностью, поражениями мозга и т. п.), так и особенностями воспитания (например, эмоциональным отвержением ребенка в семье). Предельно выраженная сензитивность представляет собой одну из форм конституциональных отношений

Сензитивный период развития - период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Например, для развития речи, наиболее сензитивным, то есть благоприятным периодом является дошкольный возраст.

4. Прежде всего, следует определить какими понятиями можно описать онтогенез развития. Необходимо описание движущих сил (внутренних и внешних), параметров психического развития (условия, специфика, источники); определение возраста, законов психического развития, высших психических функций по Л.С.Выготскому, свойств высших психических функций.

Соотношение понятий обучения и развития (по Пиаже – развитие впереди обучения), по-бихевиористам – развитие равно обучению, по - Л.С.Выготскому, обучение ведет за собой развитие - зону ближайшего развития).

Что касается возрастной периодизации, то следует описать принципы и основные понятия возрастной периодизации, возрастную периодизацию по Д.Б.Эльконину и А.В.Петровскому, представить разнообразие возрастной периодизации в российской и зарубежной психологии.

В основе любой возрастной периодизации лежат закономерности психического развития.

Л.С. Выготский считал, что периодизация должна основываться на сущности развития в конкретный период.

В подходе к развитию ребенка учитывают 2 основных принципа:

1. Принцип историзма указывает на историческую природу детства, т.е. изменения в жизни общества влияют на развитие ребенка, изменяя возрастные границы,

2. Принцип развития в деятельности.

Эти принципы обоснованы в работах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, л.С.Выготского, П.П.Блонского, В.В. Давыдова.

Исходя из этих принципов, можно раскрыть качественное содержание любой возрастной периодизации. Это делается на основе раскрытия понятий: социальная ситуация развития, ведущая деятельность, новообразование периода.

Движущей силой развития является отношение между личностью и ее социальной средой, обозначенные Л.С. Выготским как социальная ситуация развития личности.

Под социальной ситуацией развития понимается то особое сочетание внутренних процессов развития ребенка и внешних условий, которые являются типичным для каждого возрастного этапа, обусловливает как динамику психического развития ребенка на протяжении соответствующего возрастного периода, так и качественно новые психические образования, возникающие к концу каждого периода (Л.И.Божович).

Ведущая деятельность – понятие из трудов А.Н.Леонтьева, который считал, что каждому возрасту соответствует определенный вид деятельности, влияющий на развитие в личности ребенка именно тех черт, которые характерны для его возраста.

«Ведущая деятельность – это не просто деятельность, наиболее часто встречающаяся на данном этапе развития, деятельность, которой ребенок отдает больше всего времени.

Ведущей мы называем такую деятельность ребенка, которая характеризуется следующими тремя признаками.

Во-первых, это такая деятельность, в форме которой возникают и внутри которой дифференцируются другие, новые виды деятельности. Например, обучение впервые появляется в дошкольном детстве, прежде всего в игре, т.е. именно в ведущей деятельности на данной стадии развития. Ребенок начинает учиться играя.

Во-вторых, это такая деятельность, в которой формируются и перестраиваются частные психические процессы. Так, например, в игре впервые формируется процесс активного воображения ребенка, в учении – процесс отвлеченного мышления.

В-третьих, это такая деятельность, от которой зависят психические изменения личности ребенка. Так, например, дошкольник именно в игре осваивает общественные функции и соответствующие формы поведения людей.

Таким образом, ведущая деятельность – это такая деятельность, которая обусловливает изменения в психических процессах и психологических особенностях личности ребенка на данной стадии его развития» (А.Н.Леонтьев).

Именно в контексте ведущей деятельности возникают специфические для данной возрастной стадии психологические новообразования, имеющие первостепенное значение для всего последующего развития ребенка. «Под возрастными новообразованиями следует понимать тот новый тип строения личности, деятельности и сознания, которые впервые возникают на данной возрастной ступени и которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период» (Л.С.Выготский).

Возникшие новообразования приводят к тому, что изменяется сама личность ребенка, структура его сознания.

Центральные новообразования являются ведущими для всего процесса развития на данном возрастном этапе и характеризуют перестройку всей личности на новой основе. Вокруг центрального новообразования располагаются все остальные частичные новообразования, относящиеся к отдельным сторонам личности ребенка, и процессы развития, связанные с новообразованиями предшествующих возрастов (Л.С.Выготский).

Процессы развития, связанные с основными новообразованиями, называются центральными линиями развития.

Поскольку новообразования приводят к перестройке сознания и изменяют всю систему отношений его к действительности и к самому себе, изменяется и социальная ситуация развития, представляющая собой систему отношений между ребенком данного возраста и социальной действительностью.

Возникает противоречие между образом жизни ребенка и его возможностями.

Точное определение возрастных этапов сложно, так как развитие происходим непрерывно и, кроме того, существуют значительные индивидуальные вариации. Каждый такой этап представляет собой целостное динамическое образование, такую структуру, которая определяет роль и удельный вес каждого отрезка линии развития, и называется возрастом. Для определения конкретных отрезков детского развития, или возрастов, существует две важнейшие характеристики: ведущий вид деятельности и центральные возрастные новообразования.

Возрастные изменения могут происходить резко, критически или постепенно, литически (П.П.Блонский). В относительно устойчивые (стабильные) периоды развитие совершается, главным образом, за счет малозаметных изменений личности ребенка, которые, накапливаясь до известного предела, затем скачкообразно складываются в какое-либо новообразование. Такие периоды составляют большую часть детства. Поскольку внутри их развитие идет неявно (латентно), то при сравнении ребенка в начале и в конце стабильного периода отчетливо проявляются огромные перемены в его личности.

Стабильные периоды развития сменяются кризисами. В этих периодах на протяжении относительно короткого отрезка времени (несколько месяцев, год, или, самое большее, два) сосредоточены резкие кардинальные изменения и переломы личности ребенка. Ребенок в очень короткий срок меняется в основных чертах личности. Развитие принимает бурный, стремительный, иногда катастрофический, характер, оно напоминает революционное течение событий, как по темпу происходящих перемен, так и по смыслу.

Наиболее яркими кризисами является кризис 3-х лет («я сам»), подростковый кризис.

Таким образом, каждая ведущая деятельность способствует выработке так называемого новообразований возраста, а переход от одной ведущей деятельности к другой и знаменует новый возраст.

С учетом названных критериев широко распространена следующая возрастная периодизация: младенческий, ранний; дошкольный, младший школьный, средний школьный (подростковый), старший школьный (ранняя юность).

В каждом возрасте существуют возможности для наиболее эффективного развития какой-либо одной стороны психики. Например, ранний возраст (1-3 года) наиболее благоприятен для развития речи ребенка. Такой оптимальный для развития период называют сензитивным.

По Д. Б. Эльконину в пределах одной ведущей деятельности, в пределах одного возрасти имеются свои типы деятельности (не путать с видами деятельности).

В одно время активность ребенка выражается в освоении предметов окружающего мира, т.е. в предметно-манипулятивной деятельности, затем наступает период направленности ребенка на общение с другими людьми, на изучение отношений между ними. Таким образом, отношения с предметным миром можно назвать «ребенок – общественный предмет» («Р-ОП») или «ребенок - вещь», а систему отношений с людьми – «ребенок - общественный взрослый» («Р-ОВ»).

Совместные действия ребенка в этих 2-х системах и есть формирование его личности.

По Д.Б.Эльконину, среди видов ведущей деятельности можно выделить 2 группы:

I. Деятельность, ориентирующая ребенка на нормы отношений между людьми.

Система «Р-ОВ». Это:

1) непосредственно-эмоциональное общение младенца,

2) ролевая игра дошкольников,

3) интимно-личностное общение подростков.

В этих видах деятельности развивается мотивационно-потребностная сфера личности ребенка.

II. Это те ведущие деятельности, через которые ребенок усваивает общественно выработанные способы действия с предметами:

1) предметно-манипулятивная деятельность в раннем возрасте,

2) учебная деятельность младшего школьника,

3) учебно-профессиональная деятельность старшего школьника.

В этих видах развивается интеллектуально-познавательная сфера личности ребенка.

По Д.Б.Эльконину, механизм смены возраста состоит в изменении соответствия между уровнем развития отношений с определенными людьми и уровнем развития знаний о мире, действий с предметами.

Д.Б.Эльконин сформулировал закон периодичной смены возраста: смена периодов происходит на основе противоречий между новыми потребностями ребенка и старыми возможностями их удовлетворения.

Таким образом, каждый возраст характеризуется социальной ситуацией развития (ССР), ведущей деятельностью (ВД), ведущими новообразованиями (ВН, среди них есть центральное новообразование); границы возраста – кризисы.

В целом, периодизация по Д.Б.Эльконину выглядит так (см. таблицу).

| Тип деятельности | Возрастной период | Сроки | Ведущий вид деятельности | Новообразование периода |

| I Р-ОВ | Младенческий возраст | 0-1 г. | Непосредственно эмоциональное общение | Формирование потребнос-ти в общении с другими людьми и эмоциональные отношения к ним |

| II Р-ОП | Раннее детство | 1-3 г. | Предметно-орудийная деятельность | Развитие речи и наглядно-действенного мышления |

| III Р-ОВ | Дошкольный возраст | 3-7 л. | Ролевая игра, в которой ребенок овладевает фундаментными смыс-лами человеческой деятельности | Стремление к общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности (это характеризует готов-ность к началу обучения) |

| IV Р-ОП | Младший школьный возраст | 7-11 л. | Учение | Произвольность этих явлений, внутренний план действий, рефлексия (осознание) |

| V Р-ОВ | Подростковый возраст | 11-15 л. | Общение в системе общественно-полезной деятельности: учебной, трудовой, общественных организаций | Формирование самооценки, критичного отношения к окружающим людям, стремление ко взрослости, самостоятельности, умение подчиняться нормам коллективной жизни |

| VI Р-ОП | Старший школьный возраст | 15-18 л. | Учебно-профессиональная, в процессе которой формируются интересы, самосозна-ние, мечты, идеалы | Мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечты, идеалы. |

В конце 80-х годов XX века была издана монография «Психология развивающейся личности», в которой А.В.Петровский высказал новые идеи по поводу понятия «ведущая деятельность». А.В. Петровский считал необходимым оставить в возрастной психологии понятие Л.С. Выготского «социальная ситуация развития» и не подменять его понятием ведущий тип деятельности, ибо всестороннее развитие личности не может на каждом возрастном этапе определяться всего лишь ведущим типом деятельности.

В.В. Давыдов считал, что гипотеза Д.Б.Эльконина нуждается в серьезном обосновании, а А.В.Петровский считает ее ошибочной. Он представляет альтернативную концепцию возрастной периодизации и говорит о 2-х типах закономерностей возрастного развития личности:

1. Внутренние психологические закономерности и закономерности в системе внутригрупповых и межгрупповых отношений, субъектам которых являются данная личность;

2. Те, которые являются следствием вхождения личности в новые группы (детский сад, школа, группа трудового коллектива).

Переход в новый возраст зависит от большого числа факторов: например, только потому, что общество на определенном этапе развития создает школы, возникает школьный возраст как стадия развития личности.

На каждом этапе в определенной среде ребенок проходит 3 фазы личностного развития: адаптацию, фазу индивидуализации, интеграцию личности в социальной группе.

Периодизация по А.В.Петровскому такова:

1. раннее детство, в эпоху детства преобладает

2. детсадовское детство, процесс адаптации к социальной

3. младший школьный возраст, среде

4. средний школьный возраст, процесс индивидуализации

5. старший школьный возраст, интеграция в обществе

Л.С.Выготский различает 3 группы периодизации детского развития:

1. Периодизации по внешним критериям;

2. По одному признаку;

3. По нескольким признакам.

Первая группа строится на основе внешнего критерия. Например, в основе периодизации В.Штерна лежит принцип конвергенции 2-х факторов: биологических и социальных. Еще один пример – периодизация Рене Заззо. В ней этапы детства совпадают со ступенями воспитания и обучения: раннего детства – до 3 лет, дошкольного возраста – 3-6 лет, начальное школьное образование – 6-12 лет, обучение в средней школе – 12-16 лет.

Во второй группе периодизаций используется не внешний, а внутренний критерий. Этим критерием становится какая-либо одна сторона развития, например, развитие костных тканей у П.П.Блонского и развитие детской сексуальности у З.Фрейда.

П.П.Блонский выбрал объективный, легко доступный наблюдению, связанный с существенными особенностями конституции растущего организма признак – появление и смену зубов. Детство делится поэтому на три эпохи: беззубое детство – от 8 мес. до 2 – 2,5 лет, детство молочных зубов – до 6,5 лет, детство постоянных зубов – до появления зубов мудрости.

З. Фрейд называет 5 стадий развития: 1 – оральная (до 1 года), 2 – анальная (1-3 г.), 3 – фаллическая (3-5 л), 4 – латентная (5-12л) – прерывается сексуальное развитие ребенка, 5 – генитальная (12-18 л) – собственно половое развитие ребенка.

В третьей группе периодизаций предпринята попытка выделить периоды психического развития ребенка на основе существенных особенностей этого развития. Это периодизация Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина. В них используются три критерия – ССР, ведущая деятельность и центральное возрастное новообразование.

Возрастная периодизация по Л.С. Выготскому:

кризис новорожденности – младенческий возраст (2 месяца – 1 год) – кризис 1 года – раннее детство (1-3 л) – кризис 3 лет – дошкольный возраст (3-7 л) – кризис 7 лет – школьный возраст (8-12 л) – кризис 13 л – пубертатный возраст (14-17) – кризис 17 л.

Д.Б.Эльконин (с его периодизацией мы познакомились ранее), развил представления Л.С.Выготского о детском развитии.

Периодизация интеллектуального развития ребенка по Пиаже.

Ребенок имеет определенные схемы действий, помогающие решать ему познавательные задачи. При решении мыслительных задач он использует 2 механизма:

1) ассимиляция – новая задача меняется и подгоняется под уже известную схему действий ребенка;

2) аккомодация – схемы действий изменяется так, чтобы можно было их применить к решению новой задачи.

В процессе приспособления к новой проблемной ситуации ассимиляция и аккомодация объединяется, и их сочетание дает адаптацию, которую завершает установление равновесия.

По Пиаже, интеллектуальное развитие ребенка стремится всегда именно к равновесию, к соответствующим требованиям задачи, т.е. к определенной схеме действий.

Полная логическая уравновешенность достигается по Пиаже только к подростковому возрасту. По Пиаже, интеллектуальность ребенка адаптивна, а интеллектуальное развитие ребенка спонтанно, т.к. ему способствует и биологические приспособления и социализация ребенка.

Стадии развития интеллектуальности по Пиаже - 3 больших периода, это становление 3-х основных интеллектуальных структур:

1) сенсомоторные структуры (сенсомоторный интеллект) – это системы последних материальных действий (существуют от 0-2 лет),

2) структуры конкретный операций (репрезентативный интеллект ребенка, т.е. мышление с помощью представлений) – это система действий в уме, но с опорой на внешнее наглядное данное (от 2-11 лет).

На этом этапе встречается так называемые «феномены Пиаже»: глиняный шарик – колбаска = одинаковое количество глины.

3) формально-логические операции (= гипотетико-дедуктивное мышление – высшая ступень развития интеллекта ребенка (11-15 лет).

На 2-ом этапе интеллектуального развития ребенок, как правило, не видит внутреннее отношение вещей, а воспринимает только внешние параметры отношений. В этом, по Пиаже, проявляется «реализм ребенка». Кроме того, ребенок не чувствует противоречий, поэтому у него отсутствует связь между суждениями. Эта особенность специфики детской логики обусловлена, как и реализм ребенка, его главной мыслительной особенностью, которую Пиаже назвал эгоцентризмом, – это свойство вообще характерно для детского мышления и проявляется в том, что ребенок смотрит на мир, не понимая относительности его познания его.

«Приливы и отливы» эгоцентризма идут у ребенка в соответствии с нарушением и восстановлением равновесия между новой задачей и схемой действия ее решения.

«Феномены Пиаже» постепенно исчезают к 7-8 годам. В целом же, по Пиаже, детское мышление идет от аутизма (= подсознательная мысль, миражное мышление, грезы наяву) через эгоцентрическую речь и мышление к социализированной речи и логическому мышлению (= сознательному мышлению, мышлению с целью и умением приспособиться к действительности).

Эта позиция Пиаже не сходна с позицией Л.С. Выготского. По Л.С.Выготскому, от исходно социализированной речи развития ребенка идет через эгоцентрическую речь к внутренней речи и мышлению. В том числе и к аутистическому мышлению, которое не может быть первичным, потому что это более позднее образование, почва для упражнений при имеющихся мыслительных способностях.

Когда эгоцентричная речь отмирает на границе дошкольного и школьного возраста, она не исчезает из речи ребенка, а превращается во внутреннюю речь.

Стадии развития личности по Кольбергу.

Основа – развитие морального сознания как последовательного прогрессивного процесса: 1 уровень развития морального сознания – доморальный уровень (дошкольное детство), 2 – конвенциональный (договор, соглашение – 7-13 лет, когда для детей важны внешние нормы поведения), 3 – автономная мораль (у ребенка возникают собственные внутренние принципы, совесть) (более 13 лет).

Стадии развития личности по Э. Эриксону (60-е г. ХХ века)

Центральные понятия – идентичность и самоидентичность.

Идентичность – психосоциальная тождественность, умение быть самим собой в глазах значимых других и в собственных глазах.

По Э.Эриксону, существуют 2 важных обстоятельства в развитии личности:

1. Одна стадия развития не замещает другую, а подстраиваются к ней, таким образом, начало возраста – это условное понятие,

2. Говорить о разрешении кризиса можно только с оговоркой ведь при пластичном ходе развития ни один из выборов не делается с максималистской окончательностью. Подростковый возраст занимает особое место, т.к. именно в этой период происходят центральные события в жизни, поиск самотождественности: кто я? какой я? зачем я?

Термином «деятельность» А. Н. Леонтьев называл лишь те процессы, в которых выражается и осуществляется то или иное отношение человека к миру и которые отвечают особой, соответствующей им потребности. Именно деятельность ребенка определяет его психическое развитие и сама развивается в процессе онтогенеза. В жизни ребенка множество различных видов деятельности. Одни из них играют большую роль в развитии, другие - меньшую. Поэтому нужно говорить о зависимости развития психики не от деятельности вообще, а от главной, ведущей деятельности.

Каждая стадия развития, по А. Н. Леонтьеву, характеризуется определенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка к действительности, определенным, ведущим типом деятельности. Признаком ведущей деятельности являются отнюдь не количественные показатели, то есть сколько времени ребенок ею занят. Ведущая деятельность - это такая деятельность, в которой:

происходят главнейшие изменения в отдельных психических процессах;

развивается личность ребенка в целом;

зарождаются новые формы деятельности.

Классическим примером такой деятельности является ролевая игра, которая является ведущей для дошкольного возраста. Именно благодаря ей происходят главные изменения в психике и личности ребенка. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в части IV нашей книги.

Ведущая деятельность - термин, выдвинутый А.Н. Леонтьевым для обозначения деятельности, с которой связано возникновение важнейших психических новообразований.

Понятие «Ведущая деятельность» в дальнейшем использовалось Д.Б. Элькониным для построения периодизации развития психики, основанной на поочередной смене В. д., в одном возрастном периоде, обеспечивающих преимущественное развитие мотивационно-потребностной, а на сменяющем его этапе - развитие операционально-технической сферы. При этом предполагалось, что каждому периоду соответствует четко фиксированная для него В. д.:

- непосредственно-эмоциональное общение младенца со взрослым;

- предметно-манипулятивная деятельность, характерная для раннего детства;

- сюжетно-ролевая игра, характерная для дошкольного возраста;

- учебная деятельность школьников;

- интимно-личностное общение подростков;

- профессионально-учебная деятельность, характерная для периода ранней юности.

Считается, что Ведущая деятельность не возникает сразу в развитой форме, а проходит определенный путь становления, а возникновение новой В. д. не означает исчезновения той, которая была ведущей на предшествующем этапе. Критическое рассмотрение представлений о роли В. д. в возрастном развитии не предполагает отрицания ее значения, однако подвергает сомнению представление о жестком закреплении какой-либо одной В. д., априорно выделенной в каждом возрастном этапе (А.В. Петровский). В зависимости от социальной ситуации развития в группах разного уровня (см. Уровень группового развития) и состава (учащиеся, военные, несовершеннолетние правонарушители и т.п.) ведущий характер могут принимать различные виды деятельности, опосредствуя и формируя межличностные отношения. При этом предлагается различить В. д., к-рая призвана формировать общественно ценные психические новообразования (педагогический подход к проблеме В. д.), и ведущая деятельность, к-рая реально формирует эти новообразования (психологический подход).

Ведущая деятельность – это определенное направление деятельности, выполняемой ребенком, определяющее наиболее важные моменты становления психики и развития ее процессов и особенностей. В ведущей деятельности происходит преобразование, перестройка психических процессов, способов ранее выполняемой деятельности, развитие личности.

Ведущая деятельность – это определенное направление деятельности, выполняемой ребенком, определяющее наиболее важные моменты становления психики и развития ее процессов и особенностей. В ведущей деятельности происходит преобразование, перестройка психических процессов, способов ранее выполняемой деятельности, развитие личности.

Ведущая деятельность это в психологии категория, которая не обязательно является занимающей основное время в жизни ребенка, но она определяет процесс развития основных требующихся качеств и новообразований в каждом периоде. Смена акцентов деятельности происходит с возрастом, однако не ограничена строгими рамками, т.к. ориентировано на смену мотивации, которая изменяется в ходе выполняемой деятельности.

Психологический возраст относительно данной концепции рассматривается в сочетании критериев социальной ситуации и потребности основных новообразований, сочетание этих моментов учитывает ведущий вид деятельности. Не только количество прожитых человеком дней, но и социальная ситуация раскрывает типичные отношения ребенка с людьми, через что можно проследить особенности личностного индивидуального построения отношений с реальностью. Формирование новых процессов может быть доступно ребенку только через выполняемую деятельность, которая налаживает контакт ним и элементами действительности. Кроме данного внешнего свойства, ведущая деятельность перестраивает и формирует новые процессы, основные для определенного возраста ребенка.

Возникновение нового ведущего типа не отменяет выполнение важной на предыдущем этапе деятельности, скорее это похоже на процесс преобразования и развития ранее выполняемых деятельностей, для удовлетворения нового появившегося интереса.

Ведущая деятельность это в психологии теория, имеющая много последователей, а также критиков. Так, подчеркивается, что несмотря на то, что выполняемая деятельность опосредует процессы развития, она не четко фиксирована и определена для возрастных промежутков. Большее, нежели временное течение событий, влияние оказывает уровень развития и ориентированность социальных групп, куда включен ребенок. Соответственно ведущей будет становиться наиболее актуальная сложившейся социальной ситуации деятельность. Действительна данная теория исключительно в рамках детской психологии и не распространяется на дальнейшее существование. Концепцию не целесообразно использовать для иллюстрации и изучения механизмов и компонентов целостного и адекватного развития личности, а лишь для одной ее стороны – развития когнитивного компонента.

Периодизация ведущей деятельности в развитии ребенка

Периодизация и разграничение ведущей деятельности происходит на основании возрастной периодизации и смене психологических возрастов. Каждая такая трансформация происходит через прохождение кризисной трансформации, где человек может застрять или пройти ее быстро. Также разнятся и способы преодоления, у кого-то смена деятельности происходит мягко и органично, а у других она похожа на местный апокалипсис. Выделяют разновидности переломных моментов: кризисы отношений (трех и двенадцати лет), происходящие от изменения социальной позиции и взаимодействия, и кризисы мировоззренческой концепции (одного года, семи и пятнадцати лет), сталкивающие личность с изменением своего смыслового пространства.

Периоды, характеризующиеся определенным типом ведущей деятельности, подразделяются на:

— Младенчество (2 месяца — 1 год): ведущий вид деятельности производится неосознанно, подчиняясь первичным инстинктам, проявляется в эмоциональном общении с окружением.

— Ранний возраст (1 — 3 года) отличает преобладание предметно-орудийной (манипулятивной) деятельности, принимающей социальный контекст, т.е. подразумевает именно социальный способ овладения предметом. Происходит множество экспериментов с качествами предметов.

— Дошкольный возраст (3 — 7 лет) – главная деятельность развития психических новообразований сводится к изучению и интериоризации социальных ролевых межличностных взаимодействиях. Осуществляется через сюжетно-ролевые игры, для понимания отношений, задач, мотивов различных действий в зависимости от принятой социальной роли и используемого предмета. Тут же усваиваются нормы и правила, особенности культуры и социума, развитие умения общаться со сверстниками. Столь ранее формирование данного социального пласта обусловливает тяжесть в изменении этих параметров в дальнейшем.

— Младший школьный возраст (7 — 11 лет) – ведущей является учебная деятельность, причем рассматривается любая, позволяющая усваивать новые знания.

— Подростковый возраст (11 — 15 лет) – происходит смещение приоритетов в сторону интимного и личностно-ориентированного общения, и если на предыдущем этапе общение выполняло функциональную роль для обучения, то теперь обучение становится площадкой для общения.

— Юность (окончание школы) характеризуется учебно-профессиональной деятельностью, где происходит установление новых задач и систем ценностей, оттачивание необходимых навыков.

Деятельность любого этапа многогранна и в ней присутствует мотивационная и операционная сторона. Может преобладать один из этих компонентов, поскольку их развитие не синхронизировано, а своими темповыми характеристиками обязаны именно выполняемой деятельности. Замечено, что происходит чередование деятельности с преобладанием, либо мотивационного, либо операционного компонента. Например, если в младенчестве максимально задействована мотивационная сторона и эмоциональный аспект взаимодействия, то на следующем этапе начинает преобладать операционное взаимодействие с миром и его изучение. Потом опять происходит дальнейшая смена и чередование. Подобные чередования всегда ориентированы на опережение, создавая таким разрывом условия для развития в дальнейшем. Высокий уровень мотивации приводит ребенка в те условия, где он начинает чувствовать недостаток операционных умений, и тогда включается следующий вид деятельности. На этапе полного освоения операционных моментов определенного периода начинает ощущаться недостаток мотивации, что не позволяет оставаться на достигнутом уровне и соответственно начинается новая фаза развития, с преобладающим мотивационным компонентом. Конфликт мотивации достижения и уровня присутствующих возможностей является внутренним элементом запуска развития.

Важно понимать, что подобное противостояние ведущих компонентов не означает присутствие только одного из них, скорее их влияние неразрывно, просто сменяется фокус внимания с операционной стороны на мотивационную и обратно.

Ведущая деятельность в раннем возрасте

В раннем возрасте, после насыщения мотивационного компонента эмоциональным общением, ведущей деятельностью ребенка выделяют предметно-манипулятивную. Основная задача – научиться взаимодействию с интересующими предметами, что может происходить при повторении действий взрослого, а также при изобретении своих новых, порой оригинальных и не практичных способов использования. Возможны попытки набрать песок в ведро не лопаткой, а ситечком, или расчесаться помадой и т.д. Развитие происходит лучше, если ребенок осваивает максимально много интересующих его действий (обычно путем многократного повторения), а также изобретает большое количество способов использования предмета.

Чем больше простых действий ребенок отработает путем повторения за родителями, чем детальнее он исследует предмет, тем лучше сформируется его личное представление. Количество предметов должно увеличиваться после того, как один изучен полностью, т.е. тут действует принцип интенсивного и глубокого изучения одного предмета, вместо поверхностного ознакомления со множеством вещей. Часто это сводится к повторению действия огромное количество раз, без окончательного смысла (катание машинки, протирание тряпочкой всех поверхностей независимо от загрязнения и т.д.). С точки зрения взрослых, данные повторения могут быть бессмысленными, но именно они стимулирует мышление ребенка и поиск новых решений.

Взаимодействие различными способами, а не теоретическое знакомство с предметом позволяет ребенку хорошо его запомнить, составить о нем собственное представление, уметь произнести его название и множество других базовых вещей. Если ребенку просто показывать новый предмет, называть его название и показать, как с ним обращаться, то о запоминании названия речь вообще не идет, а манипуляции будут носить познавательный характер.

Манипулятивная деятельность находит свою реализацию в домашних делах. Позволяя малышу помогать в таких занятиях, как мытье полов, полив цветов, готовка ужина, вырезание печенек и т.д., родители одновременно знакомят его со всеми бытовыми предметами, позволяют в интересной форме научиться взаимодействию с ними. Кроме того, вовлечение в домашнюю деятельность, как привычного уклада жизни, поможет смягчить кризис трехлетия, когда остро становится вопрос своего места в мире и социальной важности.

Использование специальных игр также помогает развивать данные функции, но их использование должно быть вспомогательным инструментом. Развитие ребенка в специальных, искусственных условиях погружает его в вымышленный мир, а научения взаимодействию с реальностью не происходит. Такие дети могут отлично ориентироваться в перемещении фишек, но оказаться абсолютно беспомощными перед завязыванием шнурков. Так что, оставляя бытовые дела на активную фазу дня ребенка и вовлекая его в процесс, родители оказывают ему большую заботу, чем стремлением переделать всю уборку за время детского сна.

Важным правилом является принятие ошибок и позволение ребенку их допускать и учиться на них. Пусть при мытье посуды тарелка падает, потому что мыльная и скользкая, пусть это будет шестая разбитая тарелка, но на седьмой он поймет и все получится. Если же родители не понимают происходящего процесса, то можно встретить нетерпение и отстранение ребенка от выбранной деятельности. Так происходит остановка формирования навыка, фрустрируется потребность в развитии, снижается и исчезает мотивация.

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте

Вступление в этот возраст характеризуется сменой стиля жизни и освоением принципиально новой деятельности – учебной. Нахождение ребенка в школе закладывает новые теоретические знания и формирует социальный статус, развивает взаимодействие с людьми, что и определяет собственное место ребенка в этой иерархии взаимодействия. Помимо кардинальных изменений условий и образа жизни, сложности для ребенка заключаются в физиологических изменениях и ослаблении нервной системы. В растущем организме происходит дисгармония развития, когда на данном этапе преобладает быстрый физический рост и большая часть ресурсов организма тратится на это. Проблематика нервной системы может проявляться повышенной возбудимостью, двигательной активностью, беспокойством и быстрой утомляемостью. Происходит увеличение словарного запаса, возможно придумывание собственного языка.

В учении происходит усвоение не только теоретических знаний и опыта предыдущих поколений, но также и систем контроля, оценки и дисциплины. Через учебную деятельность происходит взаимодействие с обществом, формируются основные личностные качества ребенка, смысловые ориентиры, ценностные предпочтения.

Усваиваемые знания теперь представляют теоретический опыт накопленный поколениями, а не непосредственное предметное изучение предмета. Ребенок не может изменить использование предмета, ход биологических реакций, историю, физические процессы, но при взаимодействии со знаниями об этом, он изменяет себя. Никакая иная деятельность, кроме учебной, не ставит объектом изменения самого человека. Так происходит развитие внутренних качеств и процессов. На данном этапе познавательная задача еще определяется учителем, происходит направление внимания. На следующих этапах, ребенок научается самостоятельному поиску смыслов и выделению необходимостей.

Учебная деятельность проявляется, как самоизменения и умение замечать эти изменения. Тут начинает развиваться , объективность оценки своих умений и потребностей, соответствия имеющихся знаний поставленной задаче. Формируется способность к регулировке своего поведения относительно общественных норм, а не только собственных потребностей.

Происходит научение в построении межличностных отношений с представителями различных категорий. Так, взаимодействия и дружеские отношения со сверстниками формируются не по интересующим личностным качествам, а внешними обстоятельствами. Школьным другом становится тот, кто сидит на соседней парте или стоит рядом на физкультуре. Помимо равного общения, формируется стиль взаимодействия со взрослыми, который на данный момент еще также обезличен. Ребенок учится подчиняться иерархии, а отношения с учителем оцениваются через призму успеваемости.

Ведущая деятельность в юношеском возрасте

Учебная деятельность в юношеском возрасте меняет свою направленность и становится более профессиональной, имеющей своей ориентацией будущее, а не бесперспективное усвоение абсолютно всех знаний. Именно в этом возрасте происходит изменение отношения к предметам, начинают активнее изучаться те из них, которые непосредственно связаны с выбранной будущей профессией. Возможно посещение дополнительных курсов, переход в специализирующиеся на выбранной деятельности учебные заведения (профильные лицеи, колледжи, техникумы).

Появление данной спецификации еще не говорит о самоопределении, но свидетельствует о готовности к ней, т.е. выбирается ряд областей, где человек готов себя пробовать или общее направление развития, которое будет конкретизироваться дальнейшими выборами (институтом, кафедрой, научной работой, специализацией). Но сделать первые шаги к самоопределению позволяет сформированность высоких показателей теоретического мышления, общественного мировоззрения, способностей к самосознанию, саморазвитию, рефлексии.

Профессиональное самоопределение невозможно определить, как моментально принятое решение. Это процесс, растянутый во времени, который начался за несколько лет до юношеского возраста и завершится через несколько лет после. Но если на предшествующих этапах происходит ознакомление со многими сферами деятельности, что позволяет сделать выбор отрасли, а в будущем происходит узкая специализация в выбранном направлении, то именно юношеский период является переходным моментом и временем осуществления выбора.

Чем старше становится человек, тем сильнее на него давит потребность осуществления выбора, отходят назад все нереалистичные представления. Так, большинство желающих стать космонавтами и моделями, оценивают свои склонности, навыки и возможности и делают выбор на основании реальных предпосылок, а не образа, взятого из журнала. Помимо внешних факторов, стимулирующих скорейшее самоопределение, этому способствуют внутренние процессы личности, сводящиеся к мотивационной потребности занять позицию взрослого в социуме. Потребность в самореализации выступает на первый план и становится актуальной как никогда. Весь накопленный опыт и полученное развитие личности на данном этапе уже имеет место приложения сил и может быть направлено на реализацию мечты и получение самостоятельности.

Принятие ответственности и готовность отвечать за собственную жизнь, делать выбор и вносить свой вклад в развитие общества созревает в юношеском периоде развития. От того, насколько осознанным будет профессиональное самооправдание, зависит дальнейший жизненный путь личности и возможные успехи. Во многом, проблематика профессионального выбора становится проблемой жизненного пути и пространства, реализации не только профессиональной, но и личностной. Подобный груз ответственности и серьезности принимаемого решения, заставляет личность встретиться с очередным кризисом развития, который затрагивает практически все проявления и может иметь длительное и патологическое течение. Особенно вероятны срывы и негативные последствия, если не были в полной мере усвоены задачи предыдущих этапов.

Существует и дальнейшая периодизация возрастов и особенностей психики, сопровождающаяся также кризисами личности. Временные промежутки при этом становятся длительнее, что обусловлено отсутствием необходимости познания мира, а также замедлением физиологических и психологических процессов.