Издавна, считалось, что плотник – 1-ый на селе работник . Плотник укладывал брёвна так плотно, что

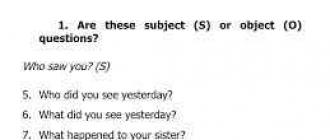

и щёлочки не увидишь.

Крестьянский дом назывался «родной, родимый» , как

называли близкого, родного человека.

Исстари в нашем крае дома строили из дерева .

При строительстве деревянного дома отдавалось предпочтение деревьям хвойных пород.Недаром бытовала поговорка: «Изба елова, да сердце здорово!»

Избу ставят – Бога славят.

Во всякой избушке свои погремушки.

Изба детьми весела.

Криком изба не рубится, а шумом дело не спорится.

Изба крепка запором, а двор – забором.

Своя избушка – та же подружка.

Место для строительства выбиралось «счастливое»: сухое, светлое, благополучное.

Выбор деревьев для сруба

Сосна Ель Лиственница

Что такое венец?

Изба – модель мира

потолок – небо, пол – земля,

подпол – подземный мир, окна - свет

Приметы и суеверия

1.Под каждый угол венца клали клочок шерсти

(чтоб дом был тёплый), монетки (для богатства и

благополучия), ладан (для святости).

2. В стене или в крыше нового дома проделывали

отверстие , чтобы из него выходили все беды и

напасти.

3. Когда строительство было завершено, в дом

пускали кошку или курицу с петухом , которые

определяли, можно ли здесь жить.

Окна в доме

Виды крестьянских построек

Дом «брус »

Дом «кошель»

Дом «глаголь»

Крыша

Русская печь . 1 – чело; 2 – припечек; 3 – опечек; 4 – печурка; 5 – залавок длинный ящик с подъемной крышкой для хранения продуктов, посуды; 6 – ухват.

Кут («бабий угол») и коник

(мужская лавка) в избе

Практическая часть

Мы провели опрос преподавателей.ю родителей и ребят в гимназии. Нам хотелось узнать, какому жилью они отдадут предпочтение: квартире или деревянномурусскому дому.

100% опрошенных хотят жить в доме.

Каковы же преимущества дома?

- Нет шумных соседей.

- Легче дышится. Запах хвои успокаивает человека,

оздоравливает организм.

- Комфортная температура.

- Возможность перепланировки, удобной парковки

и ведения подсобного хозяйства.

- Меньше пыли.

- Возможность готовить пищу в печи …

Мы прогулялись по некоторым улицам нашего

города, чтобы выяснить, каких домов у нас больше: каменных или деревянных.Оказалось,

что деревянных.

На улице Челюскина из 34 рассмотенных нами

домов деревянных было 27 .

На улице Володарского из 75 домов 51 деревянный

На участке улицы Советской нами было посчитано

всего 35 домов. Из них деревянных - 28 .

В Дьякове мы обошли 34 дома и смогли убедиться,

что там тоже сохраняется тенденция к преоблада-

нию деревянных домов – их на нашем участке

встретилось 21 .

Из 43 домов Хохломской улицы мы насчитали

29 деревянных.

Выводы

1.Наша работа помогла нам познакомиться с

истоками родного искусства строительства

жилого дома.

2. Мы узнали, как было устроено внешнее и

внутреннее убранство русской избы.

3. Познакомились с предметами быта наших

предков.

4. Провели социологический опрос и исследование.

5.Построили модели избы и выполнили рисунки.

Таким образом наша гипотеза , что

Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Архитектура её свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности. Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет. Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Это обеспечивало большую надёжность и долговечность сооружения. Чаще всего в ней была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Крыльцо русской избы

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

Сени

Для того, чтобы сохранить в доме максимальное количество тепла от печи владельцы отделяли жилую зону от улицы. Сени - это именно то пространство, которое сразу же видели гости при входе в избу. Кроме сохранения тепла сени также использовались для хранения коромысла и других нужных вещей, именно здесь многие делали чуланы для продуктов.

Для разделения сеней и отапливаемой жилой зоны также делали высокий порог. Он делался для предотвращения проникновения холода в дом. Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

Русская печь

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом. Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

С древних времён с печкой связывали множество поверий. Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

Печной угол

Его также называли "бабий угол", поскольку именно сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Здесь женщины стирали и сушили вещи, готовили еду, лечили детей и гадали. Практически каждая женщина занималась рукоделием, а самым спокойным и удобным местом для этого был именно печной угол. Вышивка, шитьё, роспись - это самые популярные виды рукоделия девушек и женщин того времени.

Лавки в избе

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Мужской угол (Коник)

Он находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют "коник". Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Женский угол (Середа)

Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Красный угол

Это самый светлый и важный угол, поскольку именно его считали священным местом в доме. По традиции при строительстве ему выделяли место на восточной стороне, где два смежных окна образуют угол, таким образом свет падает, делая угол самым светлым местом в избе. Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники, а также в некоторых избах - лики предков. Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали пищу. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб.

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Крупы, муку и другие продукты наши предки хранили в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

ОБУСТРОЙСТВО СЛАВЯНСКОГО ДОМА.

Место. Ландшафт.

Наши Предки имели иные, нежели у нас, взгляды на то место, называемое домом, где им предстояло жить, растить детей, праздновать, любить, принимать гостей.

Попробуем обратиться к их опыту, восстановить для себя их ощущение пространства бытия, которое «делалось» ими с соблюдением обычаев и обрядов чтобы максимально успешно обслуживать их жизнь.

Прежде всего, выбор места был неслучаен. Русская деревня, как правило, очень живописно расположена. Ставилось поселение на берегу реки, озера, на возвышенности при ключах. Место хорошо продувалось и омывалось энергетическими потоками воздуха и воды.

При постройке жилья крестьянин придавал ему ориентацию по сторонам света. Он ставил избу там, где лучи солнца давали больше тепла и света, где из окон, с площадки крыльца, с территории двора открывался наиболее широкий вид на обрабатываемые им угодья, где был хороший подход и подъезд к дому. Например, в Нижегородской губернии дома старались ориентировать на юг, «на солнышко»; если это было невозможно, то «лицом» к востоку или юго-западу. Дома однорядных поселений ориентированы только на юг. Естественная нехватка мест на солнечной стороне при росте поселения приводила к возникновению второго ряда домов, с фасадами, обращенными на север. На ровной и сухой площадке он строил овин и гумно, «на глазах» – перед домом ставил амбар. На вершину холма поднимал ветряную мельницу, внизу у воды, сооружал баню.

Нельзя было строить жилье, где раньше проходила дорога. Пространство бывшей дороги было пронизывающим, "продувающим"; в доме энергия жизни не скапливалась, а проходила сквозь него по старому маршруту.

Место считалось неблагоприятным для строительства, если там были найдены человеческие кости, или кто-нибудь поранился топором или ножом до крови, или произошли другие, памятные деревне неприятные, неожиданные события. Это грозило несчастьем для жителей будущего дома.

Нельзя было строить дом на месте, где стояла баня. В бане человек не просто смывал с себя грязь, а как бы погружался в сосуд с живой и мертвой водой, рождался каждый раз заново, подвергая себя испытанию огнем и водой, парясь при высокой температуре, и затем окунался в прорубь или реку, или просто обливался ледяной водой. Баня была и родильным домом, и местом обитания духа банника. Баня – место неосвященное – там нет икон. Баня – место, где много всего происходит, если не придерживаться ритуалов ее посещения.

Исходя из всего этого, дом, поставленный на месте бани, строился в пространстве, где много всего происходило и оно продолжало хранить память об этом. Последствия проживания на месте бани были непредсказуемыми.

Благоприятным для строительства считалось то место, где ложится на отдых рогатый скот. Ему в народе приписывалась сила плодородия. Животные более чувствительны к энергетической характеристике места. Древние знали это и широко использовали в жизни. У народов мира есть множество сходных примет и обрядов, где используется чутье животных.

Весь процесс домостроительства сопровождался ритуалами. Один из обязательных обычаев – принесение жертвы, чтобы дом хорошо стоял.

Здесь уместно будет напомнить, что православие имеет языческие корни, которые христианство не уничтожило. Язычество христианина отражает реальность его бытия среди живой природы, которую он воспринимал как одухотворенную, то есть проявляющуюся как равный ему субъект. Предки наши – славяне, как правило, облекали знания в мифологические метафоры, пословицы, поговорки, приметы. От этого нисколько не снижалась ценность накопленного ими знания, сегодня забытого и мало используемого. Мы склонны скорее обратиться к современному дизайнеру, опирающемуся на опять таки на традиционное, но китайское фен-шуй, чем использовать опыт собственных предков.

Осколки картины мира древних славян сохранились у русских практически до конца ХIХ века. Говоря о строительстве дома, мы можем наблюдать ее проявления и в ниже описанном обряде.

На месте будущего сруба устанавливалось деревце, обычно – березка или рябина, которое символизировало «мировое древо» - «центр мира». На наш взгляд этот ритуал отражает представление наших предков о собственном времени и месте пребывания в мире. Заметим, что крестьянами ХIХ века это делалось вряд ли осознанно, с пониманием. Архаический смысл обряда мог означать, что именно здесь, в пространстве будущего дома, будут происходить все самые значимые для хозяина дома события, протекать его жизнь, жизнь его детей и,возможно внуков и правнуков. Ритуальное дерево заменялось живым, посаженным возле дома. Оно несло сакральный смысл древа мирового, а кроме этого, человек, посадивший дерево, манифестировал, что пространство вокруг дома – не дикое, а культурное, освоенное им. Специально посаженные деревья запрещалось рубить на дрова или для иных хозяйственных нужд. Выбор породы дерева – чаще всего сажали рябину, тоже был неслучайный. И плод рябины и лист имеет графику креста, а значит, в картине мира русских, являются естественным оберегом.

Особое значение придавалось закладке первого венца: он делил все пространство на домашнее и недомашнее, на внутреннее и внешнее. Из хаоса окружающей природы, стихии, выделялся остров обетованный – макрокосм человеческой жизни.

Усадьба. ДОМ.

Рассмотрим типическую форму традиционного жилья. Изба – клеть, представляющая из себя прямоугольник, над которой возвышается двускатная крыша. Попробуем прочесть это в системе фен-шуй. По стихиям – это земля, обогреваемая огнем. То есть энергетически дом являлся как бы продолжением стихии Земля, но чтобы она не была размыта стихией воды, льющейся сверху, крыша – огонь защищала и согревала. Огонь соединял пространство дома с Огнем небесным, Солнцем, Светом Звезд и Луны. По двускатной крыше энергия стекает на дом, омывая его. Для сравнения: наши сегодняшние дома-коробки лишены вертикали, которая бы способствовала как антенна, соединению с энергией Космоса. Это на прямую связано с самочувствием человека, живущего в таком доме и среди такой плоской архитектуры. В архитектуре Нижнего Новгорода, например, последних 10 лет стараются сделать башню, шпиль, высокую, устремленную к небо крышу, причем, как у жилых домов, так и у административных. Это интуитивное стремление компенсации за долгий период своеобразного серого застоя во внешнем убранстве и самочувствии. Что мы можем вспомнить из «архитектурных стилей» советского периода? «Сталинки», «хрущевки», панельное строительство. Как их внешний вид, так и внутреннее убранство нельзя назвать комфортным для человека.

На фасадах домов наших предков, например, в нашем лесном Нижегородском крае, была отражена в деревянной резьбе картина мира древних предков или присутствовали отдельные ее детали, как бы намеками ее обозначающие. Суть орнаментального украшения – изображение трех миров. Фронтон – верхний мир, срединная часть фасада – земля. Нижняя часть, как правило, не заполненная орнаментом – хтонический, непроявленный мир. Обилие солярных знаков, знаков плодородия, мирового древа – все было призвано не украшать, а нести определенные смыслы, через которые развертывалось пространство нужного качества. То есть предполагалось, что дом должен быть полной чашей, его пространство способствовать здоровью и счастливой жизни семьи. Это и обслуживали орнаменты фасада.

Интерьер.

Сакральные смыслы в простой русской избе, проявляющиеся в ритуалах, доминировали над чистотой и комфортом с нашей современной точки зрения.

Практически все домашнее пространство как бы «оживало», участвуя как место для проведения определенных семейных обрядов, связанных с взрослением детей, свадьбой, похоронами, приемом гостей

Начнем, как принято, от печки.

Русская печь – самый крупный объем в интерьере дома. Они занимала площадь 2,5 – 3 кв. м. Теплоемкость печи обеспечивал равномерный обогрев жилого помещения в течение круглых суток, позволяя долго держать в горячем состоянии пищу и воду, сушить одежду, в сырую и холодную погоду спать на ней.

Печь, как уже нами отмечалось, домашний алтарь. Она согревает дом, огнем преображает продукты, принесенные в дом. Печь – место, возле которого происходят различные ритуалы. Например, если в дом пришла нарядно одетая женщина и почти без слов подходит к печи и греет у огня руки, значит – сваха, пришла сватать.

А человек, переночевавший на печи, становится «своим».

Дело здесь не в печи как таковой, а в огне. Из всех стихий, огонь – самая почитаемая. Ни один из языческих праздников не обходился без возжигания ритуальных костров. Затем огонь перекочевал в православный храм: огоньки лампад, зажженные с молитвой свечи. В традиционной культуре русских помещение, не имеющее печки, считалось не жилым.

Отметим, что, например, в Нижегородском крае печь топилась по-черному, и ни о каком удобстве в нашем понимании – чистоте, свежем воздухе,- речи вообще не шло. Топка печи по-белому преобразила дом. В то же время традиционная мебель и интерьер заволжской крестьянской избы оставался неизменным. Еще в середине ХIХ века П.И. Мельников-Печерский писал: «Великорусская изба на севере, на востоке и по Волге имеет везде одинаковое почти расположение: направо от входа в углу печь (редко ставится налево, такая изба зовется «непряхой», потому что на долгой лавке, что против печи, от красного угла до коника прясть не с руки – правая рука к стене приходится и не на свету). Угол налево от входа и прилавок от двери до угла зовется «коник», тут место для спанья хозяина, а под лавкой кладутся упряжь и разные пожитки. Передний угол направо от входа – «бабий кут», или «стряпной», он часто отделяется от избы дощатой перегородкой. Лавка от святого угла до стряпного называется « большою», а иногда «красною». Прилавок от бабьего кута к печке – «стряпная лавка», рядом с ней до самой печи – «стряпной ставец», вроде шкапчика и стола вместе, на нем кушанья приготавливаются».(5, с. 199)

У каждого члена семьи в доме было свое пространство. Место хозяйки- матери семейства – у печи, поэтому оно так и называлось – «бабий кут». Место хозяина – отца – у самого входа. Это место стража, защитника. Старики часто полеживали на печи – теплое, комфортное место. Дети, как горох были рассыпаны по всей избе, или сидели на полатях – настиле, поднятом на уровень печи, где им во время длинной русской зимы не страшны были сквозняки.

Грудной ребенок качался в зыбке, прикрепленной к концу шеста, который крепился к потолку через кольцо, укрепленное в нем. Это давало возможность перемещать зыбку в любой конец избы.

Обязательной принадлежностью крестьянского жилища была божница («тябло», «киот»), которая располагалась в переднем углу над обеденным столом.

Место это называлось «красный угол». Это был домашний алтарь. Человек начинал свой день с молитвы, и молитва, со взором, обращенным в красный угол, на иконы, сопровождала все его жизнь в доме. Например, молитва обязательно читалась перед и после трапезы.

Красный угол – христианский алтарь и печь – алтарь «языческий», составляли некое напряжение, располагаясь по диагонали пространства дома. Именно в это – передней части избы – располагалась красная скамья, стол, перед печкой готовилась еда. События будничной жизни протекали в очень насыщенном силой энергетическом пространстве. Входящий в дом гость сразу видел иконы красного угла и крестился, приветствуя хозяев, но останавливался у порога, не смея без приглашения пройти дальше, в это обжитое, хранимое Богом и Огнем, пространство.

Кроме уже выше описанного первого уровня интерьера, был второй, расположенный на печном столбе, который располагался у внешнего угла печи - почти посреди избы и доходил по высоте до плеча печи. От печного столба, опираясь на него, шли два толстых бруса – один к передней, другой к боковой стенам противоположным печи. Они располагались примерно на высоте 1,6 – 1,7 метра от пола. Первый – палатный, так как служил несущей конструкцией палатного настила - традиционного спального места. Хлебный брус ограничивал по высоте печи «бабий кут». На хлебный брус как на полку, ставили свежевыпеченные хлеба и пироги. Как мы видим, второй жилой ярус непосредственно связан с жизненными процессами домочадцев – трапезой и сном. Если открыть дверь и заглянуть в избу, то что творится на полатях вообще не будет видно – они располагаются над головой вошедшего, а место у печки будет скрыто выступающим печным столбом и занавеской, которой иногда отгораживался бабий кут как раз по верхней границе, обозначенной хлебным брусом. Естественно, что с печным столбом – как бы самой сильной несущей конструкцией в дому - связано множество ритуалов. Например, когда ребенок становился на ножки и делал первые шаги, его навещала повитуха. Она ставила своего питомца спиной к печному столбу с приговором: «Как печной столб крепок, так и ты будь здоров и силен»

Из передвижной мебели можем назвать только стол и одну или две переметные скамьи. Пространство избы не предполагало излишеств, да они в крестьянской жизни и не были возможны. Совсем иное пространство в доме зажиточных поволжских или всегда свободных северных крестьян.

Освоение пространства.

Дом являлся как бы моделью самого человека и самой своей конструкцией призван был помогать жизни в нем.

Жилище уподоблялось телу человека. Лоб, лицо (наличники), окно (око), устье (уста), чело, зад, ноги – и т.д. термины общие для описания человека и жилища. Это отражено и в обрядах. Например, при рождении ребенка, открывались двери дома, который мыслился женским телом.

Отстроенный полностью дом - еще не жилое пространство. Его надо было правильно заселить и обжить. Дом считался обжитым семьей, если в нем произошло какое-либо событие, важное для домочадцев: рождение ребенка, свадьба и т.д.

До наших дней даже в городах сохранился обычай впускать вперед себя кошку. В деревнях традиционно кроме кошки дом "обживали" оставленные на ночь петух и курица По народным повериям, дом всегда строился «на чью-либо голову»: это означало возможную смерть одного из домочадцев. Поэтому дом заселялся в определенной последовательности, причем сначала животными, потом людьми.

Переходу на новое жительство предшествовали обряды, связанные с "переселением" домового.

Домового в деревнях до нашего времени почитают как хозяина жилища, и, заселяясь в новый дом, спрашивают у него позволения:

«Хозяин домовой, пусти нас пожить» или:

«Хозяин и хозяюшка,

Будьте вместе с нами,

Дайте жизни хорошей.

Нам не ночь ночевать,

А век вековать».(3, с. 24, 21)

Крестьянская изба из бревна испокон веков считается символом России. По мнению археологов, первые избы появились на Руси еще 2 тысячи лет назад до нашей эры. В течение многих столетий архитектура деревянных крестьянских домов оставалась практически неизменной, соединяя в себе всё, что было необходимо каждой семье: крышу над головой и место, где можно отдыхать после тяжелого трудового дня.

В XIX веке самый распространённый план русской избы включал в себя жилое помещение (хату), сени и клеть. Главным помещением была хата – отапливаемое жилое помещение квадратной или прямоугольной формы. В качестве складочного помещения выступала клеть, которая была соединена с избой за счёт сеней. В свою очередь, сени представляли собой хозяйственное помещение. Их никогда не отапливали, поэтому использовать их в качестве жилого помещения можно было только летом. Среди бедных слоёв населения была распространена двухкамерная планировка избы, состоящая из хаты и сеней.

Потолки в деревянных домах были плоскими, их часто подшивали крашеным тёсом. Полы изготавливались из дубового кирпича. Отделку стен проводили при помощи красного теса, при этом в богатых домах отделка дополнялась красной кожей (менее зажиточные люди обычно использовали рогожу). В XVII веке потолки, своды и стены начали украшать росписью. Вокруг стен под каждым окном ставили лавки, которые надёжно крепили непосредственно к самой конструкции дома. Примерно на уровне человеческого роста над лавками вдоль стен обустраивали длинные полки из древесины, которые назывались воронцы. На полках, расположенных вдоль помещения, хранили кухонные принадлежности, а на других – инструменты для мужской работы.

Изначально окна в русских избах были волоковыми, то есть смотровыми окнами, которые были вырублены в смежных брёвнах на половину бревна вниз и вверх. Они выглядели, как небольшая горизонтальная щель и иногда украшались резьбой. Закрывали проём («заволакивали») при помощи досок или рыбьих пузырей, оставляя в центре задвижки маленькое отверстие («гляделку»).

Спустя какое-то время стали популярны так называемые красные окна, с рамой, обрамлённые косяками. Они обладали более сложной конструкцией, нежели волоковые, и всегда украшались. Высота красных окон составляла не менее трёх диаметров бревна в срубе.

В бедных домах окна были настолько маленькими, что, когда их закрывали, в помещении становилось очень темно. В богатых домах окна с наружной стороны закрывали при помощи железных ставней, часто используя вместо стекол куски слюды. Их этих кусочков можно было создать различные орнаменты, расписывая их при помощи красок изображениями травы, птиц, цветов и т.д.

В 2012 году у россиян стало весьма популярным обустройство дома по законам фэн-шуй. Мудрость Китая основательно закрепилась в наших умах.

Но ведь у славян очень богатое наследие, с уникальной системой знаний о том, как сделать свой дом и жизнь в нем обеспеченной, успешной и здоровой!

Славянские традиции обустройства дома

Мы стараемся улучшить дом или квартиру любыми методами: кто с помощью поверий, а кто придерживается правил фэн-шуй. Применение в своем доме традиций славянского народа поможет . Термином феншуй (風水) в этой статье я пользуюсь, имея ввиду наши, славянские традиции обустройства дома. Напомним о некоторых подзабытых обычаях, которые можно использовать и сейчас.

Порог дома

Начало, основа дома - его порог. С древних языческих времен он считался местом проживания родовых духов. Отсюда, видимо, и пошла традиция не беседовать с гостем на пороге, чтобы понапрасну не беспокоить духов. На входной двери или прямо над ней вешают или рисуют подкову или крест - символы и привлечения в него счастья.

Фэн-шуй кухни

Для наших  прабабушек комната с печью

была местом, где они много времени проводили, готовя еду для многочисленных домочадцев. Да и сейчас жизнь всего дома

вращается вокруг кухни.

прабабушек комната с печью

была местом, где они много времени проводили, готовя еду для многочисленных домочадцев. Да и сейчас жизнь всего дома

вращается вокруг кухни.

На кухне - обязательно чистой и хлебосольной, готовят, ведут беседы, встречают гостей. Домовой дух-хранитель , по поверьям, тоже здесь обитает.

В этом уютном и самом популярном у всех домашних месте хорошо разместить :

- Деревянные ложки - символизируют сытную жизнь

- Декоративные ключи - символ богатства, изобилия

- Высушенные соцветия подсолнуха и початки кукурузы - детские обереги которые защищают малышей от болезней и злого глаза

- Бубенчики, свистульки, венички - защищают от разных бед

- «Косы» из чеснока, лука и перца - дают крепкое здоровье

Обустройство гостиной

Общая комната, где по вечерам собирается все семейство и куда вы приглашаете гостей, должна быть самой светлой и просторной. Очень хорошо, когда в гостиной имеются большие окна, занавешенные пропускающими свет шторами, а также несколько светильников.

Потому что чем больше будет воздуха и света в гостиной, тем отраднее будет жизнь в доме. А чтобы ваш домашний очаг не покидали гармония и благодать, гостиная не должна долго пустовать.

Полотенца

Одним из  главных домашних оберегов на Руси

считались вышитые льняные полотенца. Символ жизни, залог здоровья обитателей дома, линия судьбы - вот что обозначали вышитые рушники и салфетки

, и ими украшали все комнаты в доме.

главных домашних оберегов на Руси

считались вышитые льняные полотенца. Символ жизни, залог здоровья обитателей дома, линия судьбы - вот что обозначали вышитые рушники и салфетки

, и ими украшали все комнаты в доме.

Цветы

Наши предки огромное значение придавали окружающему растительному миру: цветы, деревья, травы были и лекарями, и кормильцами-поильцами, и оберегами. К примеру, чтобы , у входа в дом высаживали можжевельник, папоротник и календулу. В квартире очень полезно выращивать столетник, разнообразные герани, нежные фиалки.

Строительство дома

Начиная  возведение любой постройки,

а тем более дома для собственной семьи, обратите внимание на . Для успешного проведения работ, итогом которых будет крепкий и ладный дом, начало этого важного дела надо приурочить к растущей Луне.

возведение любой постройки,

а тем более дома для собственной семьи, обратите внимание на . Для успешного проведения работ, итогом которых будет крепкий и ладный дом, начало этого важного дела надо приурочить к растущей Луне.

Славяне, прежде чем закладывать фундамент, во дворе сажали дерево. Ну а сейчас хозяин-застройщик в зависимости от того, какую породу этого символа жизни предпочтет, то и «наворожит» на будущее.

- Если посадить дуб, можно привлечь в свое жилище силу и удачу.

- Кедр принесет долголетие

- Орех здоровье

- Сосна способствует выздоровлению и помогает с деньгами

- Вишня и клен одарят материальным достатком, преданностью и верностью

Окна дома

Окна - это некая своеобразная связь с окружающей природой. Олицетворение жизни, тепла, лета в славянских традициях - это восток и юг. Поэтому наши предки стремились строить свои дома так, чтобы окна комнат выходили на юго-восток. А кухня, кладовые и остальные помещения, а также вход в дом были с северной или западной стороны.

Ненужные вещи

Не зря  дом во все времена считался родовым гнездом, защитой от зла и ненастья.

«Дома и стены лечат» - бесспорная истина. Наши славянские прародители делали свою жизнь безопасной, наполненной смыслом с помощью образов и духовных идей.

дом во все времена считался родовым гнездом, защитой от зла и ненастья.

«Дома и стены лечат» - бесспорная истина. Наши славянские прародители делали свою жизнь безопасной, наполненной смыслом с помощью образов и духовных идей.

По их представлениям, каждая вещь в доме служит для конкретного дела. Ненужные, бессмысленные предметы в доме создают хаос и беспорядок. Вот от них-то и надо систематически избавляться, и лучше всего, по обычаю, это делать перед Рождеством и .

Заключение

Обращение к народным славянским традициям, связь с истоками поможет нам сделать «домашнюю вселенную» полной чашей, добавит в жизнь гармонии, удачи и добра. Насколько такой славянский фэн-шуй удастся, зависит только от добрых помыслов, трудолюбия и желаний самих хозяев дома.