Мебели в крестьянской избе было немного, да и разнообразием она не отличалась - стол, лавки, скамьи, сундуки, посудные полки. Привычные для нас шкафы, стулья, кровати появились в деревне только в 19 веке.

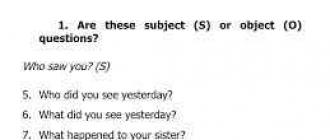

СТОЛ занимал в доме важное место и служил для ежедневной или праздничной трапезы. К столу относились с уважением, называли «Божьей ладонью», дарующей хлеб насущный. Поэтому нельзя было бить по столу, влезать на него детям. В будничные дни стол стоял без скатерти, на нем могли находиться лишь хлеб, завернутый в скатерть, и солонка с солью. В праздники его ставили посреди избы, накрывали скатертью, украшали нарядной посудой. Стол считался местом, за которым происходило единение людей. Человек, которого хозяева приглашали за стол, считался в семье «своим».

ЛАВКИ из дерева традиционно выполняли две роли. Прежде всего, они были подспорьем в хозяйственных делах, помогали выполнять свое ремесло. Вторая роль - эстетическая. Украшенные разнообразными узорами лавочки ставились вдоль стен обширных помещений. В русской избе лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сиденья, спанья, хранения хозяйственных мелочей. Каждая лавка имела свое название.

Домик няни Арины Родионовны в Михайловском. Долгая лавка.

Лавка около печки называлась кутной

, так как располагалась в бабьем куте. На нее ставили ведра с водой, горшки, чугуны, укладывали испеченный хлеб.

Судная

лавка шла от печи до передней стены дома. Эта лавка была выше остальных. Под ней были раздвижные дверцы или занавеска, за которыми располагались полки с посудой.

Долгая

лавка - лавка, отличающаяся от других своей длиной. Она тянулась либо от коника к красному углу, вдоль боковой стены дома, либо от красного угла вдоль стены фасада. По традиции она считалась женским местом, где занимались прядением, вязанием, шитьем. Мужскую лавку называли коником

, как и рабочее место крестьянина. Она была короткая и широкая, имела форму ящика с откидной плоской крышкой или задвижными дверцами, где хранился рабочий инструмент.

В русском быту для сидения или спанья использовали также СКАМЬИ . В отличие от лавки, которая прикреплялась к стене, скамья была переносной. Ее можно было в случае нехватки спального места поставить вдоль лавки, чтобы увеличить пространство для постели, или поставить к столу.

Под потолком шли ПОЛАВОШНИКИ , на которых располагалась крестьянская утварь, а около печи укрепляли деревянный настил - ПОЛАТИ . На полатях спали, а во время посиделок или свадьбы туда забиралась детвора и с любопытством глазела на все происходящее в избе.

Посуду хранили в ПОСТАВЦАХ : это были столбы с многочисленными полками между ними. На нижних полках, более широких, хранили массивную посуду, на верхние, более узкие, ставили мелкую посуду. Для хранения отдельной посуды служил ПОСУДНИК - деревянная полка или открытый шкафчик. Посудник мог иметь форму замкнутой рамы или быть открытым сверху, нередко его боковые стенки украшали резьбой или имели фигурные формы. Как правило, посудник находился над судной лавкой, под рукой хозяйки.

Редко в какой крестьянской избе не было ТКАЦКОГО СТАНКА , каждая крестьянская девушка и женщина умела ткать не только простой холст, но и бранные скатерти, полотенца, клетчатые понёвы, заклады для шушпанов, насундучники, постилки.

Для новорожденного подвешивали к потолку избы на железный крюк нарядную ЛЮЛЬКУ . Мягко покачиваясь, она убаюкивала младенца под напевную песнь крестьянки.

Постоянной принадлежностью быта русской женщины - с юности и до глубокой старости - была ПРЯЛКА . Нарядную прялку мастерил добрый молодей своей невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. Поэтому в ее украшение вкладывалось много душевного тепла. Прялки хранили всю жизнь и передавали как память о матери следующему поколению.

СУНДУК

в избе занимал место хранителя семейного быта. В нем помещались и деньги, и приданое, и одежда, и простые бытовые мелочи. Поскольку в нем хранили самое ценное, в нескольких местах его оковывали для прочности железными полосами, закрывали на замки. Чем больше сундуков было в доме, тем богаче считалась крестьянская семья. На Руси было распространено два вида сундуков - с плоской откидной крышкой и выпуклой. Были маленькие сундуки, похожие на шкатулки. Сундук изготавливался из дерева - из дуба, реже из березы.

В то время, как сундук являлся предметом роскоши и использовался для хранения дорогих вещей, существовал ЛАРЬ . По форме он был похож на сундук, но сделанный более просто, грубо, не имел украшений. В нем хранили зерно, муку, на базаре использовали для продажи съестного.

Крестьянская утварь

Крестьянский дом трудно было представить без многочисленной утвари. Утварь - это все предметы, необходимых человеку в его обиходе: посуда для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на стол; различные емкости для хранения предметов домашнего обихода, одежды; предметы для личной гигиены и гигиены жилища; предметы для разжигания огня, хранения и употребления табака и для косметических принадлежностей.

В русской деревне употреблялась в основном деревянная и гончарная утварь. В большом употреблении была также утварь, изготовленная из бересты, плетенная из прутьев, соломы, корней сосны. Некоторые из необходимых в хозяйстве деревянных предметов изготавливались силами мужской половины семьи. Большая же часть предметов приобреталась на ярмарках, торжках, особенно это касалось бондарной и токарной утвари, изготовление которой требовало специальных знаний и инструментов.

Первостепенным предметом сельского быта раньше считалось КОРОМЫСЛО - толстая изогнутая дугой деревянная палка с крючками или выемками на концах. Предназначалось для носки ведер с водой на плечах. Считалось, что сила у человека есть до тех пор, пока он может носить воду в ведрах на коромысле.

Ношение воды на коромысле - целый ритуал. Когда идешь за водой, два пустых ведра должны быть в левой руке, коромысло - в правой. Коромысло имело форму дуги. Оно ложилось удобно на плечи, а ведра, одетые на концы коромысла в специально вырезанные для этого выемки, почти не качались при ходьбе.

ВАЛЁК - массивный, изогнутый кверху деревянный брусок с короткой рукояткой - служил не только для обмолота льна, но и для выколачивания белья во время стирки и полоскания, а также для беления готового холста. Изготавливали вальки чаще всего из липы или березы и украшали трехгранно - выемчатой резьбой и росписью. Самыми нарядными являлись подарочные вальки, которые парни преподносили девушкам. Одни из них выполнялись в виде стилизованной женской фигуры, другие украшались сквозными отверстиями с бусинами, камешками или горошинами, которые при работе издавали своеобразный «журчащий» звук.

Валек клали в колыбель новорожденного в качестве оберега, а также подкладывали его под голову ребенку во время обряда первой стрижки волос.

РУБЕЛЬ - предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использовали для глажения белья после стирки. Он представлял собой пластину из дерева твердых пород с ручкой на одном конце. На одной стороне нарезались поперечные скругленные рубцы, вторая оставалась гладкой и иногда украшалась затейливой резьбой. Отжатое вручную белье наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелем так, что даже плохо постиранное белье становилось белоснежным. Отсюда пословица: «Не мытьем, а катанием». Изготавливался рубель из древесины твердых лиственных пород: дуба, клена, бука, березы, рябины. Иногда рукоятку рубеля делали полой и закладывали внутрь горошинки или другие мелкие предметы, чтобы они гремели при раскатывании.

Для хранения громоздких хозяйственных припасов в клетях употреблялись бочки, кадки, лукошки разной величины и объема.

БОЧКИ в старину были самым обыкновенным вместилищем и жидкостей, и сыпучих тел, например: хлебного зерна, муки, льна, рыбы, мяса сушеного, поскони и разного мелкого товара.

Для заготовки впрок солений, квашений, мочений, кваса, воды, для хранения муки, крупы использовались КАДКИ . Необходимой принадлежностью кадки были кружок и крышка. Кружком прижимали помещенные в кадку продукты, сверху укладывали гнет. Это делалось для того, чтобы соления и мочения всегда находились в рассоле, не всплывали на поверхность. Крышка берегла продукты от пыли. У кружка и крышки имелись небольшие ручки.

УШАТ - деревянная емкость с двумя ручками. Применялся для наполнения и ношения жидкости. Ушат использовался для разных целей. В древности во время праздника в них подавали вино. В повседневной жизни в ушатах держали воду, запаривали веники для бани.

ЛОХАНЬ - круглая или продолговатая деревянная посудина с невысокими краями, предназначенная для различных хозяйственных надобностей: для стирки белья, мытья посуды, сливания воды.

ШАЙКА - тот же ушат, но предназначенный для мытья в бане.

На протяжении многих столетий главным кухонным сосудом на Руси был ГОРШОК . Горшки могли быть разных размеров: от маленького горшочка на 200-300 г каши до огромного горшка, вмещавшего до 2-3-х ведер воды. Форма горшка не менялась во все время его существования и была хорошо приспособлена для приготовления еды в русской духовой печи. Они редко украшались орнаментом. В крестьянском доме было около десятка и более горшков разных размеров. Горшками дорожили, старались обращаться с ними аккуратно. Если он давал трещину, его оплетали берестой и употребляли для хранения продуктов.

Для подачи на стол кушаний использовалась такая столовая утварь как БЛЮДО . Оно было обычно круглой или овальной формы, неглубоким, на невысоком поддоне, с широкими краями. В крестьянском быту были распространены главным образов деревянные блюда. Блюда, предназначенные для праздничных дней, украшались росписью. На них изображались растительные побеги, мелкие геометрические фигуры, фантастические животные и птицы, рыбы и коньки. Блюдо использовалось как в повседневном, так и в праздничном обиходе. В будни на блюде подавалась рыба, мясо, каша, капуста, огурцы и другие "густые" кушанья, съедавшиеся после похлебки или щей. В праздничные дни помимо мяса и рыбы на блюде подавались блины, пироги, булочки, ватрушки, пряники, орехи, конфеты и прочие сладости. Кроме того, существовал обычай подносить на блюде гостям чарку с вином, медовухой, бражкой, водкой или пивом.

Для питья хмельных напитков пользовались ЧАРКОЙ . Она представляет собой небольшой сосуд круглой формы, имеющий ножку и плоское дно, иногда могла быть ручка и крышка. Чарки обычно расписывались или украшались резьбой. Этот сосуд употреблялся как индивидуальная посуда для питья браги, пива, хмельного меда, а позднее - вина и водки в праздничные дни.

Чарку чаще всего использовали в свадебном обряде. Чарку с вином предлагал новобрачным священник после венчания. По очереди они отпивали из этой чарки по три глотка. Допив вино, муж бросал чарку под ноги и топтал ее одновременно с женой, приговаривая: "Пусть так под ногами нашими будут потоптаны те, которые станут посевать между нами раздор и нелюбовь". Считалось, что кто из супругов первым наступит на нее, тот и будет главенствовать в семье. Первую чарку с водкой хозяин подносил на свадебном пиру колдуну, которого приглашали на свадьбу в качестве почетного гостя, чтобы избавить молодых от порчи. Вторую чарку колдун просил сам и лишь после этого начинал защищать новобрачных от недобрых сил.

ЕНДОВА - деревянная или металлическая чаша в виде ладьи с носиком для слива. Использовалась для разлива напитков на пирах. Ендова была разных размеров: от вмещавших ведро пива, браги, медовухи или вина до совершенно маленьких. Металлические ендовы украшались редко, так как они не ставились на стол. Хозяйка лишь подносила их к столу, разливая напитки по чаркам и кубкам, и сразу уносила. Деревянные же были очень нарядные. Любимыми узорами были розетки, веточки с листиками и завитками, ромбики, птицы. Ручку делали в виде головы коня. Сама форма ендовы напоминала птицу. Так в украшении использовалась традиционную символику. Деревянную ендову ставили на середину праздничного стола. Она считалась застольной посудой.

КУВШИН - сосуд для жидкости с ручкой и носиком. Похож на чайник, но обычно выше. Делался из глины.

КРИНКА - глиняный сосуд для хранения и подачи молока на стол. Характерной особенностью кринки является высокое и широкое горлышко, диаметр коорого рассчитан на обхват его рукой. Молоко в таком сосуде дольше сохраняло свежесть, а при прокисании давало толстый слой сметаны.

КАШНИК - горшок с ручкой для приготовления и подачи на стол каши.

КОРЧАГА - это глиняный сосуд больших размеров, имевший самое разнообразное назначение: использовался для нагревания воды, варки пива и кваса, браги, кипячения белья. В корчагу пиво, квас, воду вливали через отверстие в тулове, расположенном около донца. Его обычно затыкали пробкой. Корчага, как правило, не имела крышки.

Кочерга, ухват, сковородник, хлебная лопата, помело - это предметы, связанные с очагом и печью.

КОЧЕРГА - это короткий толстый железный прут с загнутым концом, который служил для размешивания углей в печи и сгребания жара.

УХВАТ ИЛИ РОГАЧ - длинная палка с металлической вилкой на конце, которой захватывают и ставят в русскую печь горшки, чугуны. Обычно ухватов в избе было несколько, они были разного размера, для больших и маленьких горшков, и с ручками разной длины. С ухватом имели дело, как правило, только женщины, так как приготовление пищи было женским делом. Иногда ухват использовали и как орудие нападения и обороны. Также ухват использовали в обрядах. Когда роженицу необходимо было защитить от нечистой силы, ставили ухват рогами к печи. Выходя из избы, она брала его с собой в качестве посоха. Существовала примета: чтобы при уходе из дома хозяина не ушел из дома домовой, необходимо было загородить печь ухватом или закрыть печной заслонкой. Когда выносили из дома покойника, на то место, где он лежал, укладывали ухват, чтобы защитить дом от смерти. На святках из ухвата и надетого на него горшка делалась голова быка или лошади, туловище изображал человек. Придя на святочное гуляние, быка «продавали», то есть ударяли по его голове топором, чтобы горшок разбился.

Перед посадкой хлебов в печь под печи очищали от угля и золы, подметая его помелом. ПОМЕЛО представляет собой длинную деревянную рукоять, к концу которой привязывались сосновые, можжевеловые ветки, солома, мочало или тряпка.

При помощи ХЛЕБНОЙ ЛОПАТЫ в печь сажали хлеба и пироги, а также вынимали их оттуда. Вся эта утварь участвовала в тех или иных обрядовых действиях.

Дом Пушкина А.С. в Михайловском. Кухня.

СТУПА - сосуд, в котором размалывают или измельчают что-либо при помощи песта, деревянного или металлического стержня с круглой рабочей частью. Также в ступах растирали и смешивали вещества. Ступы имели разную форму: от небольшой миски до высоких, более метра в высоту, ступ для размалывания зерна. Название произошло от слова ступать - переставлять ногу с места на место. В русских деревнях в повседневном хозяйственном быту использовали в основном деревянные ступки. Металлические ступки были распространены в городах и в богатых семьях крестьян Русского Севера.

Домик станционного смотрителя в Выре, Гатчинский район. Кухонная утварь: в углу стоит ступа с пестом.

РЕШЕТО И СИТО - утварь для просеивания муки, состоящая из широкого обруча и натянутой на него с одной стороны сетки. Решето отличалось от сита более крупными отверстиями в сетке. Его использовали для сортировки муки, привезенной с деревенской мельницы. Через него отсеивалась мука более крупного помола, через сито - более мелкая. В крестьянском доме сито использовалось и как тара для хранения ягод и фруктов.

Решето использовали в ритуалах как вместилище даров и чудес, в народной медицине в роли оберега, в гаданиях в роли оракула. Воду, пролитую через решето, наделяли целебными свойствами, омывали ею ребенка, домашних животных в лечебных целях.

КОРЫТО - открытая продолговатая емкость. Изготавливалось из половинки целого бревна, выдалбливалось с плоской стороны. Корыто в хозяйстве пригождалось для всего и имело самое разнообразное назначение: для сбора урожая яблок, капусты и других плодов, для заготовки солений, для стирки, купания, остуживания пива, для замеса теста и кормления скота. В перевернутом виде использовали как большую крышку. Зимой дети катались на нем с горок, как в санках.

Сыпучие продукты хранили в деревянных поставцах с крышками, берестяных туесах и бураках. В ходу были плетеные изделия - лукошки, корзины, короба из лыка и прутьев.

ТУЕС (УРАК) - короб цилиндрической формы с крышкой и ручкой-дужкой, изготовленный из бересты или луба. Туеса различались по своему назначению: для жидкости и для сыпучих предметов. Для изготовления туеса для жидкости брали сколотень, то есть бересту, снятую с дерева целиком, без разреза. Под сыпучие продукты туес делали из пластовой бересты. Различались они и по форме: круглые, квадратные, треугольные, овальные. Туеса разной формы и размера были у каждой хозяйки, и у каждого было свое предназначение. В одних хорошо сохранялась и защищалась от влаги соль. В других держали молоко, масло, сметану, творог. В них наливали мед, подсолнечное, конопляное и льняное масло; воду и квас. В туесах продукты долго сохранялись свежие. С берестяными туесами ходили за ягодами в лес.

Трудно сказать, с каких времен началось на Руси изготовление точеной деревянной посуды. Археологические находки на территории Новгорода и на месте болгарских поселений в Поволжье говорят о том, что токарный станок был известен еще в XII в. В Киеве, в тайниках десятинной церкви, при раскопках была найдена точеная миска. В XVI-XVII вв. установка простейшего, так называемого лучкового, токарного станка была доступна каждому рядовому ремесленнику.

О местах производства и рынках сбыта деревянной точеной посуды в XVI - начале XVII в. дают большой материал приходно-расходные книги, таможенные книги, акты и описи имущества монастырей. Из них видно, что выработкой деревянной токарной посуды занимались оброчные крестьяне Волоколамского, Троице-Сергиев-ского, Кирило-Белозерского монастырей, ремесленники Калужской и Тверской губерний, посадские люди Нижнего Новгорода и Арзамаса. К концу XVIII в. производство деревянной токарной посуды стало массовым. Русские ремесленники создали поистине совершенные формы: ставцы, ставчики, братины, блюда, чаши, кубки, чарки, стаканы (рис. 1). Мастерство, передаваемое по наследству, совершенствовалось творчеством каждого поколения.

.jpg)

Рис. 1. Распространенные формы русской токарной посуды. XV-XVIII вв.: 1 - братина; 2 - чаша; 3, 4 - блюда; 5, 6 - кубки; 7 - стакан; 8 - чарка; 9 - ставчик; 10 - ставец.

Из индивидуальной посуды самым распространенным был ставец - глубокий сосуд наподобие чаши с плоским поддоном и объемной крышкой. Некоторые из них имели фигурные рукояти. Ставцы были разной величины: ставы, ставцы и ставчики. Ставцы и ставчики применялись как обеденная посуда. Ставы большие служили хранилищем для посуды меньшего размера и хлебных изделий. Праздничный стол украшали братины, блюда, тарели, кубки, чарки, стопы. Братину - сосуд шарообразной формы среднего размера с небольшой шейкой сверху и немного отогнутым наружу венчиком всегда делали на поддоне. Братина служила для подачи на стол напитков. На блюдах и тарелях с широкими краями, плоскими бортиками и круглыми поддонами или рельефами подавали на стол пироги, мясо, рыбу, сладости. Диаметр блюд достигал 45 см. Самым распространенным в крестьянской среде типом посуды была чаша - сосуд полусферической формы с прямым венчиком, плоским низким поддоном или небольшим круглым рельефом. У этих чаш отношение высоты к диаметру часто равнялось 1:3. Для устойчивости диаметр поддона делали равным высоте чаши. Диаметр ходовых чаш - 14-19 см. Крупные чаши достигали в диаметре 30 см, а бурлацкие - даже 50 см. Непременной принадлежностью каждого стола была солонка. Точеные солонки представляют собой небольшие вместительные сосуды с низким устойчивым поддоном, с крышкой или без нее. Большой популярностью с XIX в. стала пользоваться хохломская посуда, которую изготовляли в большом количестве в Семеновском уезде Нижегородской губернии (Горьковская обл.). Ее можно было встретить не только в России, но и в странах Востока.

Популярности хохломской посуды способствовали промышленные выставки: в 1853 г. она впервые демонстрировалась на отечественной выставке, а в 1857 г. - на зарубежной. В конце прошлого века ее экспортировали во Францию, Германию, Англию, Северную Америку. На протяжении столетий в этом промысле складывались и совершенствовались определенные типы деревянной посуды, отличающиеся благородной простотой силуэта, строгостью пропорций, отсутствием вычурных, дробящих форму деталей. Современные мастера, используя лучшие традиции прошлого, продолжают выделку деревянной посуды, являющейся одновременно предметами быта и великолепным украшением жилища.

В Горьковской области существует два исторически сложившихся очага промысла - в селе Семине Ковернинского района и в городе Семенове. Семинские изделия - массивные чаши и ковши - выполнены в традициях крестьянской деревянной посуды. Семеновская посуда отличается большей утонченностью, для нее свойственны усовершенствованные формы, затейливые крышки и ручки. Поиски новых видов изделий привели к созданию неизвестных раньше наборов и комплектов посуды. Широкое признание получили столовые и рыбацкие наборы, наборы для кофе (рис. 2) и чая, наборы для салата, ягод и варенья, специй. В наборы, а также сервизы обычно входит несколько предметов - до шести чашек, стопок, стаканов, блюдец, большая братина или супница с крышкой, кофейник или квасник, сахарница, сливочник, солонка и перечник. Часто наборы дополняют большие тарели - подносы. В каждый набор обязательно входят ложки - столовые или чайные, для салата, уполовники. Утилитарная в своей основе хохломская посуда отличается пластической выразительностью форм, выгодно подчеркивающей художественные достоинства украшающей ее росписи.

.jpg)

Рис. 2. Набор для кофе. Липа, масло, точение, резьба, роспись “Кудрина”. Н. И. Иванова, Н. П. Сальникова, 1970-е гг., г. Семенов, объединение “Хохломская роспись”.

Наиболее древняя ложка (рис. 1), видимо, имевшая ритуальное назначение, найдена в Горбуновском торфянике на Урале. У нее вытянутый, яйцевидной формы черпачек и изогнутая ручка, заканчивающаяся птичьей головкой, что придает ей образ плывущей, птицы.

.jpg)

Рис. 1. Ложка. Дерево, резьба. II тысячелетие до н. э., г. Нижний Тагил, Горбуновский торфяник. Исторический музей.

В Новгороде Великом существовало много разновидностей деревянных ложек (рис. 2). Особенно обращают на себя внимание ложки с небольшим, как бы приподнятым на гребешке плоским черенком. Новгородские мастера украшали их резьбой и росписью. Орнамент - плетенка, выполненный в технике контурной резьбы, поясками наносился на черенок и обрамлял лопасть. На Русском Севере в XVII в. были известны ложки репчатые вологодского дела, сделанные в Вологодском крае, а также ложки шадровые с костьми, коренные с костками или ложки с присадкой морского зуба, т. е. инкрустированные костью, моржовым клыком.

.jpg)

Рис. 2. Ложки. Клен, резьба. Новгород Великий: 1, 2 - простые ложки. XIII вв.; 3, 4, 5 - дорожные ложки, X, XI, XVI вв.

У каждой народности нашей страны существуют свои собственные формы ложек, но наиболее известны ложки, сделанные в Волго-Вятском крае (рис. 3). Их свыше сорока разновидностей, только в Горьковской области делали и делают уполовники, ложку протирку, салатную, рыбацкую, тонкую, межеумок, полубасок, сибирку, детскую, горчичную, ложку для варенья и др. Черпачок у горьковских ложек чаще сферической формы, а округлая или ограненная ручка-черенок заканчивается коковкой - утолщением в виде срезанной пирамидки. Кировская ложка имеет яйцевидный черпачок и плоскую, чуть загнутую ручку. Изготовление ложек уже в прошлом было хорошо налаженным, разветвленным производством. В одних селениях делали заготовки, так называемые осколки или баклуши. В небольшом обрубке с чуть отесанными краями, расширяющимися в той части, какая должна стать черпачком, с трудом угадывалась ложка. В других селениях ложкари теслом начерно выдалбливали углубление, которое потом резцом-крючком выбирали начисто. Уверенным движением ножа срезали лишнее с ручки, придавая ей небольшой изгиб, и ложка была готова. Русские мастера настолько отработали приемы резьбы ложки, что на ее изготовление затрачивается 15 - 20 мин.

.jpg)

Рис. 3. Русские ложки XIX-XX вв. ГИМ.

На Руси издавна резали всевозможных форм, размеров и назначений деревянную посуду: ковши, скопкари, ендовы и другие. Сегодня известно несколько типов традиционных русских ковшей: московские, Козьмодемьянские, тверские, ярославско-костромские, вологодские, северодвинские и т. д. (рис. 1).

.jpg)

Рис. 1. Русская праздничная посуда. XVII-XIX вв.: 1 - каповый ладьевидным московский ковш; 2 - большой Козьмодемьянским ковш; 3 - Козьмодемьянские ковши-черпаки; 4 - тверской ковш “конюх”; 5 - ковш ярославско-костромского типа; 6 - вологодский ковш-налевка; 7 - северодвинский скопкарь; 8 - тверская ендова; 9 - северодвинская ендова.

Для московских ковшей, изготовлявшихся из капа с красивым рисунком текстуры, характерны чаши четкой, даже изысканной ладьевидной формы с плоским дном, заостренным носиком и короткой горизонтальной рукоятью. Благодаря плотности и прочности материала стенки подобных сосудов часто были толщиной с ореховую скорлупу. Каповую посуду нередко делали в серебряной оправе. Известны ковши XVIII в., достигающие в диаметре 60 см. Козьмодемьянские ковши долбили из липы. Форма их ладьевидная и очень близкая к форме московских ковшей, но они значительно глубже и больше по объему. Некоторые из них достигали вместимости двух-трех, а иногда и четырех ведер. Рукоять плоская горизонтальная с конструктивным дополнением сугубо местного характера - прорезной петлей внизу. Для Козьмодемьянска характерны и малые ковши-черпаки, которые служили для зачерпывания напитков из больших ведерных ковшей. Они преимущественно ладьевидной формы, с округлым, чуть уплощенным дном. Почти вертикально поставленная, идущая от донышка многоярусная в виде архитектурного сооружения рукоять украшена сквозной резьбой, завершающейся изображением коня, реже птицы.

Тверские ковши заметно отличаются от московских и Козьмодемьянских. Своеобразие их заключается уже в том, что они выдолблены из корня дерева. Сохраняя в основном форму ладьи, они больше вытянуты в ширину, чем в длину, из-за чего кажутся сплющенными. Носовая часть ковша, как обычно у ладьевидных сосудов, поднята кверху и заканчивается двумя-тремя конскими головками, за что тверские ковши и получили название «конюхи». Рукоять ковша прямая граненая, верхняя грань, как правило, украшена орнаментальной резьбой. Ковши ярославско-костромской группы имеют глубокую округлую, иногда сплюснутую ладьевидную чашу, края которой немного загнуты внутрь. В более ранних ковшах чаша поднята на невысокий поддон. Рукояти их вырезаны в виде фигурной петли, носик - в виде петушиной головки с острым клювом и бородкой. Вологодские ковши-налевки предназначены для зачерпывания напитков из больших ковшей-скопкарей. Для них характерна ладьевидная форма и круглое сферическое дно, их, как правило, подвешивали на большой ковш. Рукояти в форме крючка украшали прорезным орнаментом в виде уточек.

На Русском Севере из корня дерева вырезали ковши-скопкари. Скопкарь представляет собой ладьевидный сосуд, подобный ковшу, но имеющий две рукояти, одна из которых обязательно в виде головки птицы или коня. По бытовому назначению скопкари делятся на большие, средние и малые. Большие и средние - для подачи напитков на стол, малые - для индивидуального пользования, подобно малым чаркам. Северодвинские скопкари также резали из корня. Они имеют четкую ладьевидную форму, рукояти, обработанные в виде головки и хвоста водоплавающей птицы, да и всем своим видом они напоминают водоплавающую птицу.

Наряду с ковшами и скопкарями украшением праздничного стола были и ендовы или «яндовы». Ендова - невысокая чаша с носком для слива. Большие ендовы вмещали до ведра жидкости. Известны тверские и северодвинские их варианты. Лучшие тверские ендовы вырезаны из капа. Они представляют собой чашу на поддоне овальной или кубической формы с носком-сливом в виде желоба и рукояткой. Ендова северодвинского типа имеет форму круглой чаши на низком поддоне, со слегка отогнутыми краями, с полуоткрытым носком в виде желобка, иногда фигурно вырезанного. Рукоятка встречается очень редко. Первоначальная обработка описанных предметов производилась топором, глубину сосуда выдалбливали (выбирали) теслом, затем выравнивали скобелем. Окончательную внешнюю обработку производили резцом и ножом. Образцы русской деревянной посуды демонстрируют высокое мастерство, выработанное не одним поколением народных мастеров.

.jpg)

Рис. 2. Ковш. Липа, кудринская резьба. 1970-е гг., Хотьково, фабрика резных художественных изделий.

Когда на территории России началось изготовление деревянной резной посуды, сказать трудно. Самая ранняя находка ковша датируется II тысячелетием до н. э. Археологические раскопки на территории Киевской Руси и Новгорода Великого указывают на то, что производство деревянной посуды было развито уже в X - XII вв. В XVI - XVII вв. посуду из дерева делали крепостные помещичьи и монастырские крестьяне или стрельцы. Широкое развитие производство деревянной посуды и ложек получило в XVII в., когда спрос на них возрос как в городе, так и в деревне. В XIX в. с развитием промышленности и появлением металлической, фарфоровой, фаянсовой и стеклянной посуды резко сокращается необходимость в посуде деревянной. Ее производство сохраняется в основном в промысловых районах Поволжья.

В настоящее время ковши-черпаки и настольные ковши являются одним из излюбленных видов художественных изделий из дерева. Архангельские мастера, сохраняя традиционную основу северорусского ковша, предпочитают не лакировать бархатистую, чуть тонированную в серебристые или светло-коричневые тона поверхность древесины. Мастера подмосковного хотьковского промысла создали собственный образ современного ковша, ковша-чаши, ковша-вазы, украшающего праздничный стол (рис. 2). Для них характерна мощная пластика форм, необычная, поблескивающая внутренним светом, приятного тона поверхность. Традиционным для промысла стал ковш-парус с высоко поднятым расправленным парусом-ручкой, на котором, как правило, вырезают куст знаменитого кудринского орнамента.

Керамика и посуда из другого материала

Праславянская керамика пока еще неизвестна, так как до сих пор не удалось определить, что является собственно славянским в доисторических культурах Центральной и Восточной Европы.

Ясной и определенной представляется нам славянская керамика лишь в находках IX–XI веков, к которым новейшие исследования присоединили и более древний период VI–VIII веков. Все, что относится к более раннему периоду, совершенно неопределенно, и нет смысла рассматривать здесь теории, приписывающие славянам различные древние культуры, а вместе с ними и различные виды керамики.

Славянская керамика X и XI веков весьма интересна, хотя и несложна. Как правило, это хорошо обожженная посуда, сделанная на кругу в форме горшков (иные формы, например форма кувшина с суженным горлом, встречаются редко) без ручек, с отогнутым венчиком, под которым наносился характерный орнамент в виде ряда повторяющихся горизонтальных прямых или волнистых полос или ряда врезанных косых линий, точек и кружков. Чем моложе посуда, тем отогнутый венчик более развит и сильнее профилирован. На дне, как правило, имелись гончарные клейма. Когда в археологии говорят о славянской керамике, то имеют в виду тип, называемый городищенским; название дано ему немецкими археологами, так как он, как правило, встречается в культурных слоях древних славянских городищ. Действительно, такой тип керамики всегда встречается там, где в X и XI веках обитали и строили свои городища славяне, на всем пространстве от Майна и Заале и от Савы и Дуная до Оки и Ладожского озера на севере России.

Рис. 92. Ранняя славянская керамика VI–VIII вв. 1 - Варин; 2 - Мистельбах; 3 - Богоева (Бачка); 4–6 - Форде; 7 - Нойендорф; 8 - Ст. Жуков (Волынь); 9 - Ростково (Плоцк); 10–12 - Гнёздово; 13 - Лёсниг около Стшелина на Эльбе; 14 - Объезерце (Оборник); 15 - Шванн (Мекленбург); 16 - Тшебоул (Чехия).

Рис. 93. Основные типы славянской городищенской керамики 1, 4 - Михельсдорф; 2 - Бобзин (Мекленбург); 3, 9, 11 - Желенице (Чехия); 5 - Сязнига, Приладожье; 6 - Пушта Селип (Новоград); 7 - Гнёздово; 8 - Немчице (Моравия); 10 - Село Новое (Владимирская губ.); 12 - Билейо Брдо; 13 - Роуднице.

Однако чрезвычайно интересно, что этот славянский тип был в сущности не чем иным, как украшенной волнистым орнаментом римской посудой, широко распространенной в северных римских провинциях от нижнего Дуная до Рейна. Очевидно, славянам приходилось общаться с римлянами на пограничных территориях у Дуная, когда там в I–IV веках употреблялся этот тип керамики, который и был заимствован славянами. Общеславянское распространение он получил позднее в результате процесса замены и вытеснения местной родственной по форме керамики новым излюбленным типом. Древняя славянская керамика, которую мы встречаем в находках VI–VIII веков, также имеет форму высокого горшка, но без отогнутого венчика; волнистый орнамент встречается на ней еще редко, зато обычен горизонтально-линейный орнамент и часты пояса различных скошенных и перекрещенных отрезков линий, расположенные под горлом. С этой керамикой мы познакомились в последнее время по хорошо исследованным находкам в Германии и также в России.

Рис. 94. Образцы клейм на днищах славянских сосудов из Чехии и России 1–6 - Желенице; 7 - Мельник; 8–16 - Гнёздово; 17 - Тверская губ.; 18–22 - Левый Градич; 23–29 - Часлав; 30–34 - Кралов Градец; 35 - Часлав.

Из посуды, изготовленной из другого материала, следует в первую очередь упомянуть рога для питья, сделанные из турьего рога и часто окованные серебром, затем металлическую посуду, которая встречается редко и о которой мы уже говорили выше, и, наконец, стеклянную посуду, встречающуюся в отдельных случаях и ввозившуюся с чужбины, так как до X века славяне не изготовляли стеклянных вещей. Единичным явлением были также упомянутые источниками чаши из человеческих черепов, иногда окованные серебром или золотом. Для этой небольшой по размеру посуды было много славянских терминов (гърнъ - горшок; sъs?dъ - сосуд; чьбанъ - жбан; латы - широкий сосуд; чрепъ - черпак; кубъ - кубок; гротъ - заостренная книзу посуда) и иноземных (лагъвь - из лат. lagena - бутылка; чьбъръ - из нем. zwibar; zubar - ушат (чан); кръчагь - из тур. kor?ag - кувшин; блюдо - из готск. biups - широкая посуда, блюдо, чаша; миса - из готск. mes и лат. mensa - миска; чаша - из иранск. ?ise; kony - из нем. kanne - кувшин; krina - из греч. ????? - миска).

Рис. 95 и 96. Турий рог из Черной могилы у Чернигова и его серебряная оковка

Все большие сосуды изготовлялись обычно из дерева; они либо выдалбливались из цельного чурбака, либо делались из отдельных клепок, стянутых обручами, или из древесной коры, при этом посуду изнутри всегда хорошо смолили, чтобы она не пропускала воду. Бондарные и смолярные ремесла были широко распространены. Формы и названия этих больших сосудов были различными. Славянскими названиями являлись: дежа (бочка), ведро, оковъ (бадья), коръ (корец, четверть), лукно (лукошко), кадьлбъ (kadlub - чан); иноземными названиями были: бъчьвь, бъчька (be?va, be?ka - бочка) из нем boteche или греч. ??????? (отсюда ремесленник называется бечваръ ); кадь (k??) из греч. ?????; къбълъ (kbel) нем. k?bel; нъштвы (necky) из нем. nuosk и др. Из этих сосудов более всего употреблялись деревянные, окованные железом ведра с железной ручкой. Эти вещи постоянно сопутствовали славянским погребениям X–XII веков.

Рис. 97. Окованные деревянные ведра из славянских погребений 1 - Гнёздово; 2 - Вел. Горица; 3 - Волынь; 4 - Шелаг; 5 - Заколаны; 6 - Островяны, оковка ведра.

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Повседневная жизнь Франции в эпоху Ришелье и Людовика XIII автора Глаголева Екатерина Владимировна автора Аникович Михаил ВасильевичПосуда Как ни трудно представить себе теперь, но керамическая посуда, даже самая примитивная, появилась на Земле сравнительно недавно. Ее широкое распространение знаменует собой начало «нового каменного века» - неолита, причем древнейшие глиняные горшки стали лепить и

Из книги Повседневная жизнь охотников на мамонтов автора Аникович Михаил ВасильевичДревнейшая керамика Строго говоря, называть керамику «обожженной глиной» не совсем верно. Керамика - это первое созданное человеком искусственное вещество, отсутствующее в природе. Да, основу его составляет глина, но по своим главным свойствам оно существенно

Из книги Другая история науки. От Аристотеля до Ньютона автора Калюжный Дмитрий ВитальевичКерамика Уже в глубокой древности появились глазурованные глиняные изделия. Наиболее древние глазури представляли собой ту же глину, которая шла на производство гончарных изделий, но тщательно растертую, видимо, с поваренной солью. В более позднее время состав глазурей

Из книги Повседневная жизнь этрусков автора Эргон ЖакСеребряная посуда Посидоний пишет и о том, что в распоряжении пирующих было множество разнообразной посуды из серебра. Мы уже цитировали стихи тирана Крития, прославлявшего бронзовые изделия и «фиалы тирренов, покрытые золотом»{557}. Фиалы - это небольшие плоские чаши с

Из книги Тайны египетских пирамид автора Попов АлександрПросто посуда… В Саккаре, в подземных помещениях ступенчатой пирамиды Джосера (построенной, по традиционной версии, самой первой из всех) было найдено множество сосудов и чаш, датируемых периодом Первой и Второй династий. Некоторые чаши, если судить по надписям на них,

Из книги Ложь и правда русской истории автораДругого народа у нас нет Для иллюстраций к этой книге искал я икону одного русского святого, преподобного Петра. Человека своеобразной, но и не такой уж необычной, по тем временам, судьбы. На мой взгляд. Во всяком случае, в письменных источниках нет никаких свидетельств,

Из книги Русская кухня автора Ковалев Николай ИвановичСтоловая посуда и приборы Столовая посуда для пищи и питья в старину называлась «суды». Читаем в «Домострое»: «Суды и порядня всякая чиста бы была и в счете, а ставци и блюда, и лошки, и ковши, и братины по лавке и по избе не валялися… в чистом месте лежало бы, опрокинуто ниц.

Из книги Древняя Америка: полет во времени и пространстве. Северная Америка. Южная Америка автора Ершова Галина ГавриловнаКерамика Известнейший археолог-американист Майкл Ко считает, что именно гончары Наска создали лучшую полихромную декорированную керамику Нового Света. Изготовление этих глиняных сосудов было доведено до совершенства. Мастера использовали при росписи по шесть-семь

Из книги Призраки истории автора Баймухаметов Сергей ТемирбулатовичДругого народа у нас нет Для иллюстраций к этой книге искал я икону одного русского святого, преподобного Петра. Человека своеобразной, но и не такой уж необычной, по тем временам, судьбы. На мой взгляд. Во всяком случае, в письменных источниках нет никаких свидетельств,

Из книги Народ майя автора Рус АльбертоКерамика майя Общие сведения Когда какой-то народ переходит к земледелию, он начинает нуждаться в емкостях для варки растительных продуктов. Кроме того, земледельческий народ располагает свободным временем, которое он может использовать для изготовления полезных

Из книги Археология. В начале автора Фаган Брайан М.Глина и керамика Предметы из глины относятся к одним из самых прочных археологических находок, но гончарное дело является сравнительно недавним открытием. С древнейших времен люди использовали шкуры животных, корзины из коры, скорлупу страусиных яиц и дикие тыквы для

Из книги «Веселие пити» автора Казаченко БПо напитку и посуда Питейная посуда служила мерилом любой жидкости. За истекшее тысячелетие происходило постоянное уменьшение размеров питейных посудин, использовавшихся в быту россиян, и, как следствие, дробление питейных мер, что связано, по-видимому, с увеличением

Из книги Древние китайцы: проблемы этногенеза автора Крюков Михаил ВасильевичКерамика Производство керамических изделий - неотъемлемая часть хозяйственного облика любой развитой неолитической культуры оседлых земледельцев. Керамика к тому же представляет собой наиболее массовый материал, находимый при археологических раскопках

Из книги Великое перерождение народов автора Добролюбский Андрей ОлеговичВыбор материала Для такого рода «экспертизы» нами здесь избраны археологические сведения о погребальных памятниках кочевников Северо-западного Причерноморья - степной зоны от Южного Буга до Дуная. Эта территория является западным окраинным участком Великого

Из книги Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии автора Кононенко Алексей АнатольевичПосуда Первая посуда у славян, как и у других народов, была из камня, костей, дерева, потом из шкуры и глины. С тех пор как люди начали строить и обустраивать себе жилище, они вместе с другим необходимым инструментом и вещами изготовляют посуду. Со временем некоторая посуда

Плывёт утица

С незапамятных времен дерево на Руси было самым любимым материалом. Из него строили дома, делали орудия труда, изготовляли предметы домашнего обихода. И так веками. Из поколения в поколение передавались приемы обработки дерева, умение разбираться в свойствах разных его пород.

Деревянная посуда - один из самых интересных разделов народного творчества. Русские мастера достигли такого совершенства ее форм , что изготовленные ими вещи с полным правом можно назвать произведениями скульптуры . А удивительные узоры и краски, покрывающие многие изделия! Обычные вещи становились явлением подлинного искусства , в котором сказались и неисчерпаемая фантазия русского народа, и его особое понимание красоты.

Дерево недолговечно, поэтому дошедшая до нас посуда немногочисленна. Большинство изделий - XIX века, а вещей XVII - уже единицы, и встретить их можно только в больших музеях. О древнерусской посуде судить приходится по археологическим раскопкам. Иногда они бывают очень удачны. Например, в Новгороде ученые раскопали деревянные миски, ложки, обломки ковшей X-XII веков!

Древняя посуда и более поздняя во многом схожи. Это и понятно: народное искусство традиционно, и многие

мотивы - скажем, изображение коней , птиц , солнечных розеток - живут в нем с глубокой древности. В то же время, перенимая ремесло у отцов, бережно сохраняя его основу, каждое новое поколение мастеров вносило и свое собственное понимание старых форм.Посуда наших предков необыкновенно разнообразна. Тут долбленые ковши и точеные миски, жбаны бондарной работы и резные ложки - трудно даже

перечислить все виды. Посуда из дерева служила самым разным слоям населения деревни и города, потому спрос на нее постоянно увеличивался. Росло и число мастеров, занимавшихся подобным промыслом. В основном это были крестьяне. Они не порывали с главным своим трудом, а выделкой посуды занимались чаще всего в зимнее время. Готовую продукцию скупали и развозили по всей России купцы.Деревянную посуду делали повсюду. Но были и крупные центры - в Московской, Калужской, Тверской губерниях; Троице-Сергиев монастырь. Много ее производилось на севере, особенно в Кирилло-Белозерской обители.

В каждом районе преобладали свои, местные, формы посуды и способы ее украшения: тут - красочная роспись, там - искусная резьба. По этим признакам исследователи народного творчества определяют, где выполнена та или иная вещь.

Уже в XVI веке деревянную посуду вывозили для продажи за русские рубежи. Там она чрезвычайно дорого ценилась, особенно в восточных странах. О высоком качестве ее говорит и то, что деревянные сосуды наряду с золотыми и серебряными жертвовали в церкви и монастыри. Нередко их преподносили в дар царям, а те, в свою очередь, жаловали изделия русских мастеров чужестранным послам и монархам.

Какие породы дерева применялись для посудного дела? В богатой лесами стране выбор у мастеров был большой. Брали березу, осину, хвойные породы. Из более мягкой липы резали ложки и ковши-наливки, которыми разливали напитки из больших ковшей. В документах порой упоминаются «ложки прямизны» и «ковши коренные» - что это? «Прямизной» назы

вали древесину ствола, а «коренные» сосуды выполнялись из мощных корневищ. Крестьянин использовал все, что давала ему природа: в ход шли древесные развилины, луб, кора, даже гибкие корни, удобные для плетения. Особенно прочна и красива была посуда из капа - нароста на дереве, зато она и стоила больших денег.Многие столетия верой и правдой служила русскому человеку деревянная посуда. Лишь в прошлом веке начала ее вытеснять более дешевая фабричная - фаянсовая, фарфоровая, стеклянная. Много ли времени прошло, а уже не встретишь на нашем столе ни ковшей, ни братин, ни ендов. Увидеть их можно только в музее: красивые, ладные, необычайно естественные, вещи эти рассказывают нам об удивительном искусстве наших предков. За редким исклю

чением, мы не знаем имен мастеров - даже самые талантливые не подписывали своих работ. Просто передавали умение детям, внукам - всем последующим поколениям. Потому и воспринимаем мы эти изделия как творения целого народа.Древние традиции продолжают жить и в наши дни. Современные мастера Хохломы, Городца, Архангельской области бережно хранят и развивают их, создавая новые изделия, украшающие быт человека.

сана рукой талантливого крестьянского художника Якова Ярыгина, он жил в начале XIX века в Архангельской области. Это один из немногих народных мастеров прошлого, имена которых удалось установить.Ковш

Ковш- самый распространенный вид праздничной посуды для напитков. В больших сосудах, вмещавших до нескольких ведер, подавали на стол мед, пиво, квас. Но пили гости из малых ковшей, которые повторяли форму больших. Вместе они составляли цельный ансамбль - главное украшение стола.

Очень выразительны ковши в виде ладьи или плывущей птицы. Ковш с двумя рукоятями, напоминающими голову и хвост утки, сделан на Северной Двине. Название его - скобкарь - очень древнее и сохранилось только на Севере. Обратите внимание на нарядную роспись, которой северодвинские мастера украшали самые разные предметы крестьянского быта.

Ковш с изображением конских голов выполнен в Тверской губернии (ныне Калининская область). Такие сосуды там называли «конюхами». Поверхность их украшали резьбой. В самом центре - геометрическая розетка - древний символ солнца. Да и сама форма ковшей уводит нас в глубокую старину: водоплавающая птица и конь некогда были символами воды и солнца: Во, всяком случае, образец ковша-скобкаря в виде плывущей птицы, найденный в свое время на Урале, ученые датируют II тысячелетием до нашей эры.

Хлебница

Самое почетное место на столе искони занимали хлеб да соль. Недаром ими встречали самых дорогих гостей. «Без соли, без хлеба - худая беседа»,- говорили на Руси. Тем не менее: «Хлеб-соль ешь, а правду режь!»

Хлеб хранили в специальных коробейках-хлебницах, для изготовления которых обычно использовали луб - слой между корой и сердцевиной дерева. В такой посуде хлеб не черствел и не плесневел. Хлебница, которую вы видите на снимке, распи

Солоница-стульчик, солоница-уточка.

Соль стоила очень дорого. Потому и сосуды, где она хранилась, с особой заботливостью украшали росписью и резьбой. Известны две основные формы солоницы. Одна - стульчик с поднимающимся сиденьем-крышкой, в котором отразились очертания древнего княжеского трона. Другая, со спинкой, что одновременно служила крышечкой, напоминала все ту же плывущую утицу.

Соль стоила очень дорого. Потому и сосуды, где она хранилась, с особой заботливостью украшали росписью и резьбой. Известны две основные формы солоницы. Одна - стульчик с поднимающимся сиденьем-крышкой, в котором отразились очертания древнего княжеского трона. Другая, со спинкой, что одновременно служила крышечкой, напоминала все ту же плывущую утицу.

Братина

Название, вероятно, происходит

от «братчин»

- праздничных засто

лий, известных по документам с

XII века. Обычно у такой посудины

шарообразное тулово, перехваченное вверху горлышком-венцом с отогну

тыми краями.

Название, вероятно, происходит

от «братчин»

- праздничных засто

лий, известных по документам с

XII века. Обычно у такой посудины

шарообразное тулово, перехваченное вверху горлышком-венцом с отогну

тыми краями.

Перед вами одна из самых ста рых братин, дошедших до наших дней. Она изготовлена в XVIII веке на Русском Севере. Тулово украшено расписным чешуйчатым орнаментом. Над ним - полоса, которая поначалу воспринимается как узор. Но, вглядевшись внимательнее, мы прочтем: «Господа, гостите, пьяны не напивайтесь, вечера не дожидайтесь».

Надписи на деревянной посуде не часты. Порой они говорят о месте создания вещи, рассказывают о ее хозяине. Большую ценность представляют даты, тоже иногда встречающиеся. Если ж их нет, то по манере написания букв ученые-палеографы помогают приблизительно датировать предметы. Надписи вроде той, что мы прочли, как бы доносят до нас живое дыхание наших предков, как и мы, ценивших веселую шутку.

Ендова, кубки

Другой старинный сосуд для на

питков

- ендова. Это круглая чаша,

выдолбленная вручную или выточенная на станке. А вот носик-слив ма

стер всегда вырезал вручную, украшая

его иногда резьбой. Ендовы были

самые разные

- от совсем маленьких

до ведерных.

Другой старинный сосуд для на

питков

- ендова. Это круглая чаша,

выдолбленная вручную или выточенная на станке. А вот носик-слив ма

стер всегда вырезал вручную, украшая

его иногда резьбой. Ендовы были

самые разные

- от совсем маленьких

до ведерных.

Ендова на иллюстрации - едва ли не красивейшая в собрании Государ ственного Исторического музея, бога то украшенная росписью и резьбой. Сделана она в XVIII веке на Северной Двине. Там же столетием позже изготовлены и кубки. Наряду с малы ми ковшами, стаканами, чарками куб ки издавна использовались на Руси во время праздничных пиров.

Два ставца, две ложки

Ставец - наиболее распространен ная посуда для еды - вытачивался на токарном станке. Он состоял из двух глубоких чаш, одна из них служи ла крышкой, но можно было исполь зовать и каждую половину в отдель ности. Такая вещь особенно удобна в дороге. В документах упоминаются ставцы разной величины; «ставы», «ставцы» и «ставчики». Поговорка же «всякий старец имей свой ставец»

указывает на то, что это индивидуаль ная посуда.

Наконец, ни праздничный, ни обыденный стол не мог обойтись без деревянной ложки. В старой России их делали до нескольких миллионов штук в год. Причем самые разные: из капа - да еще в серебряной оправе; художественной работы - с росписью или резьбой; с укорочен ным стеблем, чтобы в дороге убирать в ставец. Но большинство составляли

самые обычные ложки простой и удоб ной формы. Ложкарных центров было немало, но к XIX веку самыми попу лярными стали семеновские ложки, которые изготовляли в Семеновском уезде Нижегородской губернии (те перь Горьковская область). Отсюда их развозили по всей России и даже в другие страны.О . СТРУГОВА

научный сотрудник Государственного Исторического музея

Для современного человека так естественно приступая к обеду, завтраку или ужину использовать для приема пищи ложку, вилку, нож, пищу класть в тарелку, а напитки наливать в кружку или стакан. И это только основные предметы повседневного столового обихода, которые сопровождаю нашу обычную трапезу. И мы даже не задумываемся о том, как и когда появились они на нашей кухне.

Начнем с самого простого ножа. В традиционной русской кухне нож начал использоваться очень давно. Наши предки не делали различия между ножом боевым, охотничьим или столовым. Просто у каждого русича был свой нож, который носился за поясом или за голенищем сапога (носили только мужчины) и использовался по мере необходимости. Специальные столовые ножи появились только в 16 веке, но по своему внешнему виду эти ножи не отличались от боевых или охотничьих: такие же острые и тяжелые. Существует поверье, что первый нож с закругленным концом приказал изготовить Наполеон, который опасался нападения заговорщиков во время званого обеда.

Ложка, как и нож, в русской традиционной кухне применяется с незапамятных времен. Самое древнее упоминание о ложке обнаружено в «Повести временных лет», где говорится, что это привычный и совершенно необходимый для еды инструмент. В повести говорится о том, что дружинники князя Владимира стали сетовать на то, что едят они ложками деревянными, а не серебряными. И мудрый князь приказал отковать им ложки, ибо за золото и серебро настоящей дружины не купишь, а с хорошей дружиной и золото, и серебро всегда добыть можно.

Наши предки изготовляли для ножей ножны, а для ложек – специальные футляры. Однако значительно чаще ложку, как и нож, носили за поясом или голенищем. Представьте себе такого богатыря со столовым набором за голенищем. Но что тут поделаешь – что было, то было.

И если сегодня мы говорим о ложке столовой, чайной или десертной, то в традиционной русской кухне ассортимент ложек был значительно шире: разливная, межеумок (простая широкая), бутырка, бурлацкая, боская (продолговатая и тупоносая), полубоская, тонкая, белая, носатая и другие.

Традиционная русская кухня не знала вилки. Точнее, будет сказать, что многие века в русской кухне вилка не использовалась. Это один из столовых приборов который появился на русской кухне всего каких-то триста лет назад. Наши предки брали отрезанные куски рукой или «чем было способнее».

Первыми применять вилку начали аристократы во времена Петра I. По существующему преданию, царский денщик был обязан носить с собой деревянную ложку, столовый нож и вилку, и выкладывать столовые приборы и тарелки царя – в те времена даже аристократы редко пользовались вилкой и царь старался привить культуру питания. Справедливости ради необходимо сказать, что в Европе вилка, в тот период, применялась не часто.

Вилки были кованные двузубые. И очень дорогие. Возможно, по этой причине простой русский народ начал пользоваться вилкой на кухне только в 19 веке.

А теперь поговорим о тарелках. Миски русской кухне, как и ложки, известны с давних времен. Миски были глиняными или деревянными. Это у крестьян. Состоятельные граждане, купцы и аристократы использовали на кухне миски из золота и серебра. Несколько позже появились миски сделанные из железа. Русские миски не предназначались для индивидуального пользования, поэтому имели достаточно большие размеры, т.к. из одной такой посудины ела вся семья.

Существовали даже правила этикета, которые предписывали, как нужно есть из общей миски. Например, культурный человек должен был вытереть свою ложку, прежде чем черпать еду, т.к. не всем может понравиться есть еду, если кто-то опускает в неё ложку прямо из своего рта. Сомнительный совет: только представьте себе семью, где все по очереди вытирают ложки… Чем или как вытирают? Салфетки на русской кухне появились значительно позже.

Но вернемся к тарелке. Всё-таки миска – это не тарелка. Начнем с того, что тарелка предназначена для индивидуального пользования. Так вот, настоящие тарелки появились на Руси в середине 16 века. А широкое распространение получили только сто лет спустя. И то, только у наиболее состоятельной части населения. Простой народ еще долго использовал миски: они стали меньше размером, из них начали кушать индивидуально, но это были ещё миски, а не тарелки.

Русская кухня много веков главным сервировочным сосудом сделала керамический горшок. Горшки были разного размера и формы, и использовались как современная кастрюля, и как баночка для специй (а специи в русской кухне очень любили – Читайте «Традиции русской кухни»), и как контейнер для сыпучих и жидких, и т.д. В горшках и горшочках варили щи, супы и каши, тушили мясо и рыбу, делали сладости и масло, кипятили воду. Соответственно, и размеры у горшков были самые разные – от многоведерных корчаг до малышей ёмкостью в 200-300 грамм.

Различались горшки и по своему внешнему виду. Русская кухня всегда была не только вкусной и сытной, но и красивой. Те горшки, в которых пища подавалась на стол, украшались орнаментами и рисунками. Наиболее интересны горшки, которые делали в давние времена. Чем совершеннее становилось гончарное мастерство, тем реже мастера наносили на горшки орнаменты. Те старинные горшки имели необычайную прочность, а если случалось, что горшок давал трещину, то его не выбрасывали, а оплетали берестой и использовали для хранения сыпучих, специй и круп.

Существует мнение, что наши далекие предки если только вареное, пареное и печеное, а жареную пищу не употребляли. Якобы, даже посуды такой не было на русской кухне. Ещё раз предлагаю вам прочитать статью «Традиции русской кухни», и там вы найдете описание блюд, которые описываются, как сковородные. Именно сковороды, как мы знаем их сегодня, появились на русской кухне значительно позже.

Традиционная же русская сковорода была… керамической!!! По форме она напоминала кастрюлю, которая расширялась вверху. Называли такие сковороды латками. У латки была полая ручка, в которую вставлялась деревянная рукоять. Согласитесь, просто аналог современной сковороды – керамика со съемной ручкой.

Однако с течением времени сковородки начали делать из чугуна.

А теперь давайте поговорим про скатерть. Этот предмет на русской кухне совсем не новичок. Первое письменное упоминание, из сохранившихся, в котором упоминается скатерть, датируется 1 150 годом. Это «Смоленская грамота».

А теперь давайте вспомним столовые предметы, которые предназначались для напитков. По моему мнению в этой посуде русская кухня конкурентов не имеет: кубки, рога, братины, чары и чарки, стопки и стаканы, и, конечно же, ковши.

Ковши – это вообще отдельная история: черпаки, скобкари (с двумя ручками), наливки (маленькие ковши), ополовники и ещё, огромное количество разновидностей ковшей.

А в заключении статьи необходимо вспомнить о таком традиционно русском столовом предмете, как самовар. Традиция чаепития появилась в России относительно недавно – чуть больше трехсот лет назад.

А этот «водогрейный для чаю сосуд с медною трубой» появился… нет, не в Туле. Первый тульский самовар сделал мастер Лисицын в 1778 году. А на Урале самовары стали делать с 1740 года. И у нашего русского самовара были предшественники в Европе. Правда, русский самовар и его европейский аналог, похожи только по названию.

Не буду заниматься критикой, а обращу ваше внимание только на один интересный факт. Вам доводилось пить чай из настоящего самовара? Не из электрического! Из настоящего русского самовара? Всё дело в том, что в русском самоваре вода прогревается равномерно, а не бурлит снизу вверх. В результате, содержащиеся в воде соли, накипь, механические частицы оседают на дно самовара, а не взбалтываются. Соответственно, в чай весь этот «мусор» не попадает. Наши предки были мудры.

Обязательным атрибутом русского самовара был поднос.

Ну вот, пожалуй и всё о традициях русской кухни.

Надеюсь, мне удалось вас убедить, что русская кухня имеет свои глубокие традиции не только в приготовлении блюд, но и в использовании кухонного инвентаря и посуды. Это часть русской культуры, которая сегодня благополучно забывается.